|

NTT東日本病院(中央区)でもカプセル内視鏡がスタート 室蘭市の新日鉄室蘭総合病院、北斗病院(帯広)、新日鉄室蘭総合病院(室蘭)についで、NTT東日本病院(中央区)でも負担少なく小腸の病気に有効なカプセル内視鏡の導入が始まりました。昨年10月からは健康保険も適用されており導入が進みそうですね。。 医師/環境 2 (2008/4/21) |

|||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 後期高齢者(長寿)医療制度、年金から「保険料天引き」、15日開始だが問題山積か 道内でも混乱が続く中15日に年金からの保険料天引きが始まる。安定した医療費を確保するため高齢者にも所得に応じた負担を求める制度だが、ガソリン税の廃止に端を発した道路特定財源の無駄遣いともいえる状況や春からの多くの値上げに年金生活者の負担感は増す上に納得のいかない状況が後押ししています。 (2008/04/15) |

||||||||||||||||||||

|

標榜診療科名見直しで広告可能となる診療科名の具体例 医療法施行令などの改正により、標榜できる診療科名を限定列挙する方式から、<1>身体や臓器の名称<2>患者の特性<3>診療方法<4>症状、疾患-を「内科」「外科」などと組み合わせて包括列挙する方式に改めた。また、医師1人に対して主たる診療科名を原則2つ以内として大きく表示するなど、ほかの診療科名と区別して表記することが望ましいとした。 【広告可能な診療科名の具体例】 ▽医科=内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、心臓内科、血液内科、気管食道内科、胃腸内科、腫瘍内科、糖尿病内科、代謝内科、内分泌内科、脂質代謝内科、腎臓内科、神経内科、心療内科、感染症内科、漢方内科、老年内科、女性内科、新生児内科、性感染症内科、内視鏡内科、人工透析内科、疼痛緩和内科、ペインクリニック内科、アレルギー疾患内科、内科(ペインクリニック)、内科(循環器)、内科(薬物療法)、内科(感染症)、内科(骨髄移植)、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、心臓外科、消化器外科、乳腺外科、小児外科、気管食道外科、肛門外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、美容外科、腫瘍外科、移植外科、頭頸部外科、胸部外科、腹部外科、肝臓外科、膵臓外科、胆のう外科、食道外科、胃外科、大腸外科、内視鏡外科、ペインクリニック外科、外科(内視鏡)、外科(がん)、精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、産科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科、臨床検査科、救急科、児童精神科、老年精神科、小児眼科、小児耳鼻いんこう科、小児皮膚科、気管食道・耳鼻いんこう科、腫瘍放射線科、男性泌尿器科、神経泌尿器科、小児泌尿器科、小児科(新生児)、泌尿器科(不妊治療)、泌尿器科(人工透析)、産婦人科(生殖医療)、美容皮膚科など 【複数の事項を組み合わせた通常考えられる診療科名】 ▽医科=血液・腫瘍内科、糖尿病・代謝内科、小児腫瘍外科、老年心療内科、老年・呼吸器内科、女性乳腺外科、移植・内視鏡外科、消化器・移植外科、ペインクリニック整形外科、脳・血管外科、頭頸部・耳鼻いんこう科、肝臓・胆のう・膵臓外科、大腸・肛門外科、消化器内科(内視鏡)、腎臓内科(人工透析)、腫瘍内科(疼痛緩和)、腎臓外科(臓器移植)、美容皮膚科(漢方)など (2008/04/15) |

|||||||||||||||||||

| パーキンソン病のiPS細胞治療、ラットで成功 万能細胞「人工多能性幹細胞(iPS細胞)」から作り出した神経細胞を使い、パーキンソン病のラットを治療することに、米マサチューセッツ工科大のルドルフ・ヤニッシュ教授らのグループが成功した。iPS細胞が神経病の治療に使えることを初めて示した成果。 (2008/04/15) |

||||||||||||||||||||

|

札幌医大がラットで肝硬変、投薬で正常に 肝臓の細胞が線維化し治療が困難とされる肝硬変を、線維化を起こすタンパク質コラーゲンの生成を抑える薬を投与することで健康な状態に戻す実験に、札幌医大の新津洋司郎教授(臨床腫瘍学)らのグループがラットで成功した。早ければ年内にも米国で治験を始める予定。新津教授は「人に副作用が出ないかどうかの確認などが課題だが、5年以内に実用化したい」と話している。新津教授は「肝硬変と同様に、臓器が線維化する慢性膵炎(すいえん)や肺線維症などにも応用できる可能性がある」としている。 (2008/04/4) |

|||||||||||||||||||

|

75歳以上を対象に新たな「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」が1日から始まった。 75歳以上の高齢者約1300万人を対象に新年度から新たな「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」が始まった。現在加入している健康保険から新制度に移行する高齢者は、医療機関を受診する際、新しい保険証の提示を求められるので注意が必要だ。窓口での自己負担は現行通り1割(現役並み所得者は3割)。保険料は原則的に年金からの天引きだ。国民健康保険から移る人は、一部地域を除き4月15日の年金支給分から天引きされる。健康保険組合などから移行する人は10月から。しかし、市区町村の窓口には、お年寄りから「仕組みが分かりにくい」などの苦情や相談が殺到しているという。また、野党は年金から天引きされる保険料の負担増は切実と新制度撤廃を求め、政府は「長寿医療制度」と名称を急きょ変更するなど混乱が続いている。 (2008/04/4) |

|||||||||||||||||||

|

処方せん様式の変更で、後発医薬品の使用促進 【改定内容】 1.処方せん様式の変更 ⇒処方医が、後発医薬品に変更することに差し支えがあると判断した場合に、署名等により意思表示を行う様式とする。薬局においては、「変更不可」でない処方せんを受けた場合は、患者の選択に基づいて、後発医薬品に変更できる。 2.薬局での銘柄変更調剤・後発医薬品の分割調剤 ⇒後発医薬品の銘柄を指定した処方が多いと薬局が多数の在庫を抱える負担が生じるため、変更不可とした後発医薬品を除いて、薬剤師が患者の同意を得て、処方医に確認せずに、別銘柄の後発医薬品を調剤できる。 ⇒初めて先発品から後発医薬品に変更して調剤する場合は、患者の同意を得て、調剤期間を分割して短期間だけ後発医薬品を試すことができるようになり、薬局において点数が新設された。 3.後発医薬品を含む処方に係る処方せん料の廃止 ⇒様式の変更により、後発医薬品の処方を推進するための評価は必要なくなったと判断され、後発医薬品を含まない場合の点数に一本化された。 (2008/04/4) |

|||||||||||||||||||

|

メタボ健診、スタート 生活習慣病、患者減を目標に新年度からメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した特定健診・保健指導(メタボ健診)が始まった。生活習慣改善を促すことで、生活習慣病の発症や悪化を予防し、医療費削減を目指す世界でも例のない制度だ。対象は40-74歳で日本内科学会などが05年に発表したメタボリックシンドロームの診断基準が基本。腹囲、BMI(体格指数)などが基準を超えたメタボ該当者・予備群などに対して保健指導を実施する。国は2015年までに糖尿病などの生活習慣病患者・予備群の25%減(08年比)を目指している。住民健診はこれまで市町村が実施していたが、特定健診・保健指導は医療保険者(市町村や健康保険組合など)に実施が義務づけられる。対象は40-74歳の医療保険加入者約5600万人(妊婦などを除く)だ。 (2008/04/4) |

|||||||||||||||||||

|

4月から再診料「5分ルール」 4月の診療報酬改定で、診察時間が5分未満だと外来管理加算(520円)がなくなる?再診料は、診療所と中小病院(一般病床200床未満)で処置や検査、リハビリ、精神療法などがなく、問診や身体診察、説明、指導が中心の時は、基本の再診料(病院600円、診療所710円)に外来管理加算を上乗せできるが、現在は自動的に加算されているが、4月から「おおむね5分以上」が条件になる。3割負担の患者の場合156円の差がでるというが、厚生労働省は「懇切丁寧に診察してもらうため」としているが一体意味があるのでしようかね。 (2008/03/25) |

|||||||||||||||||||

|

室蘭・日鋼病院 今月末で救命センターを廃止 医療法人母恋(室蘭市)が経営する日鋼記念病院の救命救急センターが三月三十一日付で廃止となることが二十四日、正式に決まった。日鋼病院は昨年、運営母体だった医療法人社団カレスアライアンスの理事長解任などから、医師が相次いで退職、十月ごろからは高度救急医療の機能を事実上、維持できなくなり十二月、道に救命救急センターの廃止を申し出た。高度救急医療を担う同センターの廃止は全国初。 (2008/03/25) 救命救急センター・高度救命救急センター・新型救命救急センター

|

|||||||||||||||||||

| 財団法人日本医療評価機構の2月18日新規・更新認定道内分は、高橋脳神経外科病院(西区)が新規で北海道循環器病院(中央区)、北彩都病院(旧石田病院 旭川)がV5.0で更新取得いたしました。 (2008/3/24) | ||||||||||||||||||||

| 早朝・夜間等診療加算の算定要件 診療所の夜間・早朝等に対する評価が新設。 夜間・早朝・日祝日 診療時間内で、以下の時間帯に診療を行った場合には、初・再診料に対して、50点が加算される。 (1)平日においては、夜間(18〜22時)、早朝(6〜8時)の診療 (2)土曜においては、夜間等(12〜22時)、早朝(6〜8時)の診療 (3)日曜、祝日においては、深夜以外(6〜22時)の診療 施設基準として、週30時間以上診療しており、開業時間を分かりやすい場所に掲示していることが条件となっている。 (2008/03/24) |

||||||||||||||||||||

|

4月から改定の診療報酬点数で24の「先進医療」に保険を適用 4月から改定される診療報酬点数で現在は一部にしか保険がきかない「先進医療」のうち、約5分の1にあたる24の技術が保険適用になったほか、外来では処方せんなどの扱いも変わる。 (がん治療) IMRT(強度変調放射線治療)という、がんの形に応じて様々な方向から放射線を当て臓器への副作用を軽減する放射線治療に、保険が適用された。前立腺がんや頭頸部がんに主に用いられ、一部に保険がきく「先進医療」で行われている施設では、現在90万円前後の患者負担がかかっている。4月からは保険の高額療養費の上限までの負担で済む。 腎臓や前立腺など泌尿器がん手術で、腹腔鏡を補助的に用いながら数センチの切開幅で行う小切開手術も、現在の「先進医療」に代わり保険が適用されるようになる。子宮がん手術後などの後遺症として患者の悩みが大きいリンパ浮腫に指導管理料が新設された。治療用の弾性ストッキング代も、年2回を限度に保険で賄われるようになる。 (その他の先進手術) 患者の体への負担が少ない治療として現在は先進医療になっている痔のPPH(自動縫合器による直腸粘膜切除術)という手術法が、保険適用になる。歯科分野では、歯周病の歯周組織再生誘導手術が、保険診療になる。 (外来受診の費用) 再診料は、病院(200床未満)で3点引き上げられ60点(1点10円)になる。診療所の再診料71点は据え置かれた。 また、処置を伴わない場合にかかる「外来管理加算」は、高齢者でこれまで診療所と病院で差があったのが統一(52点)された。請求できる条件が4月から厳しくなるため、患者の実質的な“再診料”負担は減る可能性がある。 (処方せん) 価格の安い後発医薬品の普及を図るため、2006年の改定で、主治医が「後発品への変更可」欄にサインすれば変更できるようになった。4月からは様式がまた代わり、主治医が「変更不可」の欄にサインしない限り、後発品への変更が原則できるようになる。 (2008/3/17) |

|||||||||||||||||||

|

道が根室に医師派遣 旭川医大から正職員採用 道は、旭川医大の男性眼科医1人を道の正職員として採用し、市立根室病院(根室市)に初めて派遣すると発表した。道は内科医など4人をさらに採用、派遣する方向で旭川医大と調整を進めている。道での役職は主任技師で、派遣中の給与は根室市が負担する。道は当初、地方への派遣期間を2年としていたが、採用を容易にするため1年に短縮した。また、派遣終了後の1年間を「研修期間」とし、医師が大学病院に復帰した場合なども道が給与を支払う。医師の道職員採用と地方派遣は高橋はるみ知事が昨年4月の知事選で公約に掲げていた。 (2008/3/17) |

|||||||||||||||||||

| 遺伝子治療で歩行障害改善 遺伝性の脊髄小脳変性症を再現したマウスの実験で、歩行障害などの症状を遺伝子治療で大幅に改善させることに、群馬大の平井宏和教授らのチームが成功した。今後、人間に近いサルを使って同様の実験を行い、臨床応用が可能かどうかを検討するといいます。脊髄小脳変性症は、小脳や脊髄などの神経細胞が徐々に機能を失い、消失する難病。歩行障害などの運動失調が主症状だが根治療法はなく、国内の患者約2万人のうち約4割が遺伝性とされ、実在の女性患者の日記を基にした「1リットルの涙」はテレビドラマや映画にもなって多くの人の涙を誘いました。 (2008/3/17) |

||||||||||||||||||||

|

幹細胞を移植し心筋再生、ブタの実験に成功 人の心筋にわずかに含まれる幹細胞を取り出し、心筋梗塞を起こしたブタに移植して心臓の機能の一部を回復させる実験に、京都大の王英正准教授(心筋再生医学)のチームが成功した。患者1人から提供を受けた心筋組織から幹細胞を採取して1カ月かけて培養。血流を妨げて心筋梗塞を引き起こしたブタの患部に幹細胞を注射後、血管や細胞の成長を促す薬剤を含むゼラチンで覆った。4週間後に調べると、患部面積の8%で心筋が再生し、心臓の収縮機能が10?12%回復したという。王准教授は「iPS細胞や胚性幹細胞(ES細胞)を使う手法も考えられるが、現時点では安全性などに課題が多い」と指摘している。(2008/3/17) |

|||||||||||||||||||

| ES細胞使って腎臓・膵臓再生 京大の中内啓光教授のグループが万能細胞の一種である胚性幹細胞(ES細胞)を使い、腎臓や膵臓をつくる遺伝子を欠いたマウスの受精卵から、こうした臓器をもつマウスをつくることに成功した。受精卵にES細胞を注入したら臓器がまるごと再生された。(2008/3/17) |

||||||||||||||||||||

|

京大が難病解明に万能細胞 連日のように様々な細胞に変化できる新型万能細胞(iPS細胞)のニュースが流れてきますが、また素晴らしい取り組みが発表されました。新型万能細胞(iPS細胞)を開発した山中伸弥・京都大学教授らが、筋ジストロフィーなど治療の難しい約10種類の病気に苦しむ日本人患者の細胞からiPS細胞を作製する計画を進めていることが明らかになりました。早ければ4月から、新薬開発などにつなげる研究に取り組むということですが、これまで、病気の原因を研究するには、すでに病気の状態になった細胞を調べていましたが、今度は細胞からiPS細胞を作製し、それをさらに病気の細胞に変化させれば、細胞が健康な状態から病気に変化する過程も観察でき、詳しい仕組みも明らかになるということで対象の病気は若年性糖尿病や筋ジストロフィー、神経変性疾患、先天性の貧血などで、京大病院で治療を受けている患者に協力を求めるということです。これまでは、米国人の細胞からiPS細胞を作製。薬によっては、効果や副作用に人種差があり、日本人患者の細胞を使って研究を進めるということです。iPS細胞は、、臓器や組織を修復する再生医療の有力な手段として期待されているが、ほかにも多くの用途があります。パーキンソン病や心疾患の患者のiPS細胞を作り、脳や心筋の細胞に変化させて、様々な物質の影響を網羅的に調べれば、新しい薬や治療法の開発につながる。iPS細胞から変化させた細胞で新薬の安全性を調べたり、効果や副作用に個人差の大きい薬の影響を事前に確かめたりすることも可能だ。卵子や精子も作れるが、倫理面の問題が大きく、文部科学省は2月、作製を当面、禁止した。(2008/3/11) |

|||||||||||||||||||

|

iPS細胞研究の拠点 1年前倒しで着工へ 人間のiPS細胞作製を発表してから、まだ3か月余りしかたっていないが、文部科学省は、全国のiPS細胞研究の中核となる京都大のiPS細胞研究センター(山中伸弥センター長)について、1年前倒しして新年度中に着工する方針を明らかにした。2009年度内に完成させ、iPS細胞を使った再生医療を世界に先駆けて実現させる狙いがある。同センターは今年1月に組織上は発足したが、専用の研究棟がない。このため、同省では「通常なら09年度の着工だが、国として研究を支援するために前倒し着工するべき」と判断した。 同省によると、センターは5階建てで、床面積1万2000平方メートル。(2008/3/11) |

|||||||||||||||||||

|

2次救急撤退 !? 札幌市産婦人科医会が、産婦人科の救急医療について札幌市に対し負担軽減策をとるよう求め、具体策が示されない場合には、重症患者を担当する2次救急から撤退すると申し出ていたことが分かった。産婦人科医会は市の夜間急病センターに産婦人科を設置するよう市側に要求。具体的な改善案が出ない場合には9月の撤退も辞さないとしており、市側は3月中に医師や市民による協議会を設置し、負担軽減策を検討する考え。 (2008/2/28) |

|||||||||||||||||||

|

赤平市が健全化計画発表、累積赤字約35億5000万円を7年間で解消へ 夕張に次いで、財政再建団体入りを危惧されていた赤平市は、累積赤字約35億5000万円を市長給与半減など人件費削減と産婦人科休止など市立赤平総合病院の合理化を中心とし7年間で解消する財政健全化計画を正式に発表した。約28億円の債務を抱える市立赤平総合病院では、不採算の産婦人科と皮膚科を休止し、一般病床も160から120に削減。人工透析病床は拡充し、08年度から黒字化を見込んでいる。しかし、市立病院の不採算だからといって産婦人科などを中止するというのも納得のいく理由ではないのだが---。(2008/2/28) |

|||||||||||||||||||

| 札幌医大が09年入試で地域枠を3人増 札幌医大は09年入試で、卒業後5年間は道内医療機関で勤務することを条件にした地域枠を今春の10人から3人増員し13人とする。(2008/2/28) |

||||||||||||||||||||

| 財団法人日本医療評価機構の1月28日新規・更新認定道内分は、新日鉄室蘭総合病院(室蘭)、西岡病院(豊平区)がV5.0で更新取得いたしました。 (2008/2/25) | ||||||||||||||||||||

|

産科医不在で道内初の助産師外来を開設 北海道立羽幌病院(羽幌町)は二十六日から、助産師外来を開設する。道内では六病院に助産師外来があるが、産科医がいない病院での助産師外来は道内初。留萌市立病院で初診を受け、医師の許可を受けた妊婦が対象。 (2008/2/18) |

|||||||||||||||||||

|

新日鉄室蘭総合病院 でもカプセル内視鏡がスタート でもカプセル内視鏡がスタート室蘭市の新日鉄室蘭総合病院でも北斗病院(帯広)についで、カプセル内視鏡の導入が始まりました。 医師/環境 2 (2008/2/18) |

|||||||||||||||||||

| 診療報酬改定、中小病院は再診料30円上げ600円 厚生労働相の諮問機関「中央社会保険医療協議会」は2008年度の診療報酬改定を決定し、舛添厚労相に答申した。焦点となっていた再診料見直しでは、中小病院を現行から30円引き上げて600円としたが、開業医の診療所は現行の710円に据え置いた。勤務医対策の内訳は〈1〉異常分娩(ぶんべん)の危険性がある妊産婦の救急搬送受け入れなどへの報酬加算〈2〉高度医療を提供する小児専門病院などへの高い報酬評価〈3〉救急患者を病院から診療所へ振り向けるため診療所の夜間や休日診療への報酬加算など。また、4月から始まる75歳以上を対象とした医療制度「後期高齢者医療制度」の診療報酬を新設。高齢者の在宅療養を推進するため、「かかりつけ医」にかかわる診療報酬を手厚くした。 2008年度診療報酬改定の骨子 ▽中小病院の再診料を30円引き上げ、診療所は据え置き (診療所における初再診料の「夜間・早朝加算等」(新設)だ。点数は以下の通り。夜間や早朝において、軽症患者を地域の診療所で診察する体制を整えるのが目的だ。) 【診療所の夜間・早朝等加算】 初診料 夜間・早朝等加算 50点 再診料 夜間・早朝等加算 50点 【算定要件】 開業時間であっても、以下の時間帯に診療が行われた場合、初・再診料に加算 ・平日:夜間(18〜22時)、早朝(6〜8時)の診療 ・土曜:夜間帯(12〜22時)、早朝(6〜8時)の診療 ・日曜、祝日においては深夜以外(6〜22時)の診療 ▽妊産婦の救急搬送を受け入れた病院に報酬加算 (産科医療関連では、「ハイリスク分娩管理加算」(1日)が1000点から2000点にアップするなど、点数が大幅に引き上げられた。妊婦の搬送が問題となっている現状を踏まえ、「妊産婦緊急搬送入院加算」5000点(入院初日)も新設された。) ▽小児専門病院への高い報酬評価 ▽勤務医の負担軽減のため、事務作業補助の職員配置に報酬加算 (勤務医の負担を軽減するため、「医師事務作業補助体制加算」が新設された。事務クラークが診断書などの文書作成補助などを行った場合に算定できる。) 【医師事務作業補助体制加算】(入院初日) ・25対1補助体制加算 355点 ・50対1補助体制加算 185点 ・75対1補助体制加算 130点 ・100対1補助体制加算 105点 (数は、対届出一般病床数比での医師事務作業の補助者の配置数による) ▽75歳以上の後期高齢者医療の診療報酬を新設 ▽大病院に診療報酬明細書(レセプト)同様の明細書の発行を義務付け ▽後発医薬品(ジェネリック医薬品)の利用促進のため、処方せんの様式を変更 (2008/2/14) |

||||||||||||||||||||

|

根本耳鼻咽喉科クリニック(豊平区)では、スキューバダイバーの気圧変化によって生じる様々なトラブルなどの相談に応じる『ダイバー外来』を開設しており、愛好者をはじめとしてインストラクターや海上保安庁の職員などの多くの方々の相談に応えてきています。 ・専門外来 (2008/2/14) | |||||||||||||||||||

|

突発性難聴で細胞再生の世界初の治療 歌手の浜崎あゆみさんが今年1月、突発性難聴で左耳が聞こえなくなったことを告白して一躍知られた突発性難聴に対し、聴覚細胞を再生する世界初の治療を、京都大病院耳鼻咽喉科の伊藤壽一教授らのグループが始めた。従来のステロイドの大量投与に代わる、安全で効果が高い治療法として期待される。(従来、ステロイドの大量投与による治療が行われているが、副作用に苦しむケースが多い)治療は、聴覚細胞が集まる内耳の蝸牛(かぎゅう)の膜に、細胞の成長にかかわるたんぱく質「IGF−1」を含ませたゼリー状のゲルを塗る。約2週間かけて吸収され、傷ついた聴覚細胞の死滅を防ぎ、再生させる。発症後1か月未満で、ステロイド治療で効果が出ていない20人程度に実施する予定。 (2008/2/7) |

|||||||||||||||||||

|

ES細胞使い、赤血球の元細胞を半永久的に増殖で血液供給に期待 あらゆる臓器や組織に変化できる「胚性幹細胞(ES細胞)」を使って、半永久的に増え続ける赤血球の元の細胞を培養することに、理化学研究所の研究チームがマウスの実験で初めて成功した。献血に頼らず、病原体の感染リスクがない輸血用血液の安定供給につながる成果として期待される。すでに人間のES細胞でも同様の研究を始め、別の万能細胞(iPS細胞)を使った研究も計画している。万能細胞から作った細胞では異常増殖などによるがん化が最も怖い。だが完全な赤血球まで分化させれば増殖にかかわる情報を持つ核が抜け、がん化の心配はない。今回作った前駆細胞株ではできた赤血球の9割に核が残り、まだ分化が不完全だが、放射線を当てて核の残った細胞を完全に除くこともできる。 (2008/2/7) |

|||||||||||||||||||

|

腰痛にも再生医療、東海大の持田教授(整形外科)らが自己細胞使い椎間板再生の研究 東海大の持田譲治教授(整形外科)らの研究グループは、腰痛の原因の約半分を占める変形した椎間板の再生を目指し、患者から手術で摘出した椎間板細胞を体外で培養して活性化させ、本人に戻す臨床研究を近く始めると発表した。世界でも例がない取り組みで、1月に厚生労働省に承認された。臨床研究は、ヘルニアなどで椎間板を摘出して固定する手術が必要な20-30歳の患者10人を対象に4月ごろ開始。放置するといずれ固定手術が必要になる隣接の椎間板に、活性化した髄核細胞を注入し3年間経過を観察する計画だ。 (2008/2/7) |

|||||||||||||||||||

| 全都道府県で医療情報、08年度中に公開 厚生労働省の検討会で昨年4月から医療機関に義務付けられた医師数や診療実績などの公開について、2008年度中に全都道府県で実施可能であることが報告された。公開対象となっているのは、医療機関の名称、診療科目、病床数などの「基本情報」と、専門医師の数や患者の平均在院日数など「その他の情報」の2種類で全国の病院や診療所、助産所は遅くとも08年度中に、これらの情報について都道府県知事を通じて公開するよう義務付けられた。情報は都道府県のホームページ上で公開されたり、行政窓口に閲覧用の資料を備え付けたりすることになっている。 (2008/2/7) |

||||||||||||||||||||

| 障害者手帳の交付申請、北海道が新たに6人却下 札幌市中央区の耳鼻咽喉科の開業医が作成した聴覚障害の診断書・意見書に虚偽記載の疑いがある問題で、この開業医の診断に基づく障害者手帳の交付申請者62人のうち新たに6人について道が申請を却下し、交付が認められなかったのは計12人となった。別の医師による再検査の結果に基づき、道社会福祉審議会が聴覚障害は認められないと判断した。 (2008/2/7) |

||||||||||||||||||||

| 他人の頭皮で毛髪再生 国立循環器病センター、神戸大学病院、大阪工業大のグループが他人の健全な頭皮で毛の生えやすい基盤をつくり、髪の毛が少ない人の頭髪をよみがえらせる再生医療の研究をスタートした。 (2008/2/4) |

||||||||||||||||||||

|

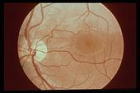

網膜再生に一歩か ES細胞から高効率で培養する技術を、理化学研究所発生・再生科学総合研究センターや京都大のチームが発表。網膜の再生医療実現に一歩近づいた。作製に成功したのは網膜の主要な細胞である光を感知する視細胞と、網膜に栄養を供給する網膜色素上皮細胞で、これまで0.01%程度だった培養効率を20-30%を視細胞に分化させることに成功。網膜は傷むと修復が難しい。今回の成果は、国内に約3万人の患者がいるとされる網膜色素変性や、高齢者の失明原因となっている加齢黄斑変性などの治療法の開発に役立つ見込みだ。「今後はES細胞とiPS細胞を用いた研究を同時並行で進めたい」としている。 (2008/2/4) |

|||||||||||||||||||

|

愛育病院(中央区)で経鼻内視鏡が導入されました。本年、平成20年4月に新築移転し道内初のオール電化の病院となります。 医師/環境 2 (2008/2/3) | |||||||||||||||||||

| 財団法人日本医療評価機構の12月17日新規・更新認定道内分は、函館新都市病院 |

||||||||||||||||||||

| インスリン分泌「幹細胞」発見、糖尿病治療に朗報か 血糖値を下げるインスリンを分泌する膵臓のベータ細胞のもとになる幹細胞を、ベルギーなどの研究チームがマウスで見つけた。幹細胞が人間でも見つかれば、ベータ細胞の破壊で起こる1型糖尿病の治療の可能性も広がる。 (2008/1/31) |

||||||||||||||||||||

| 市立士別総合病院の外科、麻酔科、婦人科でも内科診療 市立士別総合病院では4月から医師不足に対応して内科の外来診療体制を、他の医師で支えるため、状の安定した内科の再診患者を外科、麻酔科、婦人科でも診療する方針を決めた。同病院の内科は、最大時九人いた常勤医が六人に減り、今春、医師がさらに一人減る見通しのため。 (2008/1/31) |

||||||||||||||||||||

| 診療報酬改定で開業医の再診料下げ見送り 中央社会保険医療協議会、2008年度の診療報酬改定で焦点となっている開業医(診療所)の再診料について、厚労省の方針案にあった「引き下げ」を見送り、据え置くことを決めた。しかし、産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担軽減などのため、ベッド数が200床未満の病院の再診料を引き上げる。医院などベッド数20床未満の診療所と20床以上200床未満の病院で、病気やけがの治療を受ける際の同じ病気で2回目以降の診察の際にかかるのが再診料で、何度も通院する慢性患者を数多く抱える開業医にとっては大事な収入源。再診料は現在、病院が570円で、診療所の710円より140円安い。200床以上の病院での2回目以降の受診には、再診料とは別の「外来診療料」が適用される。 (2008/1/31) |

||||||||||||||||||||

|

北海道立紋別病院でも内科で、常勤医五人のうち四人が三月末で退職 同病院は地域センター病院として紋別や周辺町村の住民が利用しており常勤医は現在十二人だが内科医常勤医五人のうち四人が三月末で退職し残る一人も秋に退職する意向を示しており、後任が見つからなければ、四月から入院休止や外来を大幅に縮小する見通し。非常勤医も確保できなければ、人工透析など外来の継続も不可能になる。消化器内科も四月から入院を休止し、外来診療を縮小する予定。内科医の不在と常勤医不足から、夜間救急の受け入れ態勢が組めなくなる可能性もある。 (2008/1/28) |

|||||||||||||||||||

|

町財政悪化と看護師不足で来年度から無床の診療所に 羅臼国保病院は、町財政の悪化と看護師不足が理由で病床(48床)を3月末で廃止し、無床の診療所とする。常勤医は従来の3人体制から2人体制となる。 (2008/1/28) |

|||||||||||||||||||

| 北見赤十字病院、4月以降、全内科医退職で内科が休診も 内科の医師6人全員が退職の意向を示している北見赤十字病院は6人が3月末までに全員退職し、新たに医師が確保できない場合には4月以降、内科を休診とすることにしたが、、確保のめどは付いていないという。 (2008/1/28) |

||||||||||||||||||||

|

北見赤十字病院で内科医師6人全員が辞意 北見赤十字病院で内科医師6人全員が退職する意向を示し、内科の入院患者約80人の転院を進めるよう病院側に求めていることが分かりました。北見赤十字病院の内科には、北大第2内科から医師6人が派遣されています。内科医師側は今月中旬、病院側に文書を提出し、退職を前提に、内科の新規入院を今月末で終え、入院中の患者には転院のため他の医療機関を紹介するよう求めた。内科にはこれまで北大医学部の医局が医師を派遣。今春1人が北大に戻ることになったが、補充が行われないため、残る医師からは「負担が重くなる」と不満が出ていたという。オホーツク沿岸地域で唯一高度な医療を提供できる地域医療支援病院として大きな役割を果たしている同病院の為、日本赤十字社本社や北海道大医学部に医師派遣を要請しているが、地域医療に大きな支障が生じる事態を引き起こす心配があります。 (2008/1/23) |

|||||||||||||||||||

|

京都大は山中伸弥教授らが世界で初めて作製したヒトの万能細胞(iPS細胞)の研究拠点「iPS細胞研究センター」(センター長・山中教授)を発足させました。 センターは「世界トップレベル研究拠点」として昨年文部科学省から選ばれた京都大の「物質―細胞統合システム拠点」の柱の一つとの位置づけで人材の雇用や予算など、運営の権限は山中教授に任せる。国内外から選ぶ教授陣らによる複数の専任チームのほか、京都大の研究者が兼任で参加する。まず、専任のうちの山中チームと5チームほどの兼任チームが、万能細胞のさまざまな細胞、組織への分化・誘導や、人体への安全性の確認などの研究に取り組み基礎から臨床応用の研究まで担う。世界的な競争に対抗するオールジャパンの研究態勢を築くための中核になる。 (2008/1/23) |

|||||||||||||||||||

| ES細胞(胚性幹細胞)により筋ジス新治療法に成功 米テキサス大学の研究チームが筋ジストロフィーのマウスに、ES細胞(胚性幹細胞)を移植して、筋肉の機能改善に成功し、ES細胞を筋ジストロフィーの治療に使う新しい手法として注目される。 (2008/1/23) |

||||||||||||||||||||

|

京大・阪大が共同で新型万能細胞(iPS細胞)による心臓病研究 京都大学の山中伸弥教授と大阪大学の澤芳樹教授はあらゆる細胞・組織に成長できる新型万能細胞(iPS細胞)を心臓病の治療に活用する研究を共同で始める。阪大は昨年、患者の足の筋肉から採取した細胞でシート状の組織を作り、心臓移植でなくては助からない重度の心臓病患者に移植する治療を実施。弱っていた心臓の機能が戻り、患者は退院したものの、筋肉の細胞は心筋には成長していなかった。 自分の太ももの筋肉細胞から作った「心筋シート」で心臓の機能を再生する手術を受けた男性患者が、大阪大病院を退院することになったが、H18.2月に意識不明で救急搬送されたが、ゆっくり歩けるまでに回復。心臓移植に並ぶ再生医療に道を開く成果となった。 大阪府の重国増雄さん(56)。妻に付き添われて会見場に現れ、「胸についていた人工心臓の機械がとれ、家に戻れるなんて夢のようだ」と小さな声ながらうれしそうに話した。 心臓の筋肉が薄くなって血液を送り出す力が弱る拡張型心筋症だった。補助人工心臓をつけ、心臓移植を待っていたが、今年5月、心筋シートを張る1例目として手術を受け、9月に補助人工心臓を外した。退院後は、自宅で安静にする必要があるという。 大阪大と東京女子医大の「自己筋芽細胞シート移植による再生治療」という共同臨床研究。心筋シートは、患者の太ももの筋肉細胞(約10グラム)から、傷ついた筋肉を補う力を持つ筋芽細胞などを取り出し、特殊な培養液中でつくる。直径約5センチの薄いシートを3枚ほど重ね、弱った心臓の表面に張る。 澤芳樹教授(心臓血管外科)は「今回は筋肉細胞から心筋ができたのではない。シートから血管の増殖因子などが出たようだ。心筋の機能が回復しつつある患者の人工心臓をはずす手助けとなる再生治療となるかもしれない」と話す。 (2008/1/23) |

|||||||||||||||||||

|

慶大と京大、2年後メドに新型万能細胞(iPS細胞)で脊髄損傷治療 京都大の山中伸弥教授と慶応大の岡野栄之教授のチームは新型万能細胞(iPS細胞)のサルを使った治療技術の開発実験に着手することを明らかにした。脊髄(せきずい)損傷の患者に生かせる治療技術を2年後をめどに確立したいとしている。岡野教授の研究チームは、すでにネズミのiPS細胞を神経細胞に成長させて、脊髄損傷を起こしたネズミの運動機能を一部回復することに成功。来年から人のiPS細胞を神経細胞に成長させ、サルを使って患者に応用できる治療技術の開発に取り組む。 (2008/1/23) 医療研究に後半生を捧げ、その主役を演じることになった『スーパーマン』のクリストファー・リーブ氏(事故で脊髄を損傷したのち、自分と同じ症状に苦しむ人たちがいつの日か再び歩けるようになることを願い、そのための研究を支援する役割を果たした)が、52歳という若さで残念ながら亡くなられれたのが2004年10月10日のことでしたが、このニュースを知らせてあげたかったですね。まだまだこれからとはいえ、事故などで脊椎損傷を負った方々に大きな希望がさしたと思います。 |

|||||||||||||||||||

| 道東脳神経外科病院(北見)が診療所から同じ明生会の網走脳神経外科病院(網走)から3床を移設し病院に変更登録されました。(2008/1/23) | ||||||||||||||||||||

|

北海道大医学部産婦人科医局を中間法人に 北海道大医学部産婦人科は、任意団体だった医局を法人化することで医局を営利を目的としない中間法人にすることを決めた。法人名は「女性の健康と医療を守る医師連合」で医師派遣のルールづくりや会計の透明化を図るとともに民主的な運営の組織造りにより、産婦人科医不足による過重労働の改善を目指す。(2008/1/16) 有限責任中間法人 中間法人法に基づき設立される、共通の目的を持つ非営利の団体。同法はマンション管理組合や同窓会などの法人化を狙いとした。有限責任と無限責任の2種類があり、有限責任の場合、300万円以上の基金が必要。 |

|||||||||||||||||||

| 岩見沢、美唄両労災病院の統合再編 岩見沢、美唄両労災病院の両病院は四月一日に統合、岩見沢は本院として「北海道中央労災病院」に名称変更し、分院となる美唄は「せき損センター」と改称、来年四月以降は脊髄損傷医療を軸とした診療に特化する。美唄の病床数は現在の三百床を百五十七床に削減し、岩見沢は従来通り十二診療科体制を続ける。 (2008/1/15) |

||||||||||||||||||||

| 道南の6医療機関も地域連携推進へ協議会 道南地区の地域医療連携を進めていくため、市立函館病院や高橋病院(函館市)など6つの医療機関が中心となって19日、道南地域医療連携協議会(道南MEDIKA)を設立する。現在、14の医療機関から内諾を得ている。協議会では講演会や実際の診察状況などを公開し、道南地区の他の医療機関にも参加を呼びかけていく。 (2008/1/15) |

||||||||||||||||||||

| 病院の再診料引き上げ 政府・与党は2008年度の診療報酬改定で、現在、病院が570円、個人経営の医院などを含む診療所が710円と異なる価格に設定されている再診料を、同じ価格に統一する方向で調整に入った。再診料は650円〜700円程度とする案が有力で、医師不足問題の原因となっている病院の勤務医の負担を軽減する狙いがある。病院の再診料が診療所よりも安いことが、患者が診療所よりも病院に通う傾向を助長し、病院勤務医の過剰な負担やそれに伴う勤務医不足の要因になっているとの指摘もある。 (2008/1/15) |

||||||||||||||||||||

| 市立病院を循環器科の地域拠点に釧路市 釧路市や同市医師会は4月から、血管や心臓の障害を診る循環器科の専門医を市内の2病院から市立釧路総合病院に集める方向で調整に入った。深刻な医師不足で集約が進む産科や小児科以外の診療科でも、病気ごとに担当する病院を分け地域医療の質を保つモデルとなる。市立病院では現在勤める循環器科の医師2人が大学医局に戻るなど退任予定という事情もあり、釧路市医師会病院と釧路労災病院にいる同科の計7人の医師のうち5人を市立病院に春以降、移す計画だ。 (2008/1/10) |

||||||||||||||||||||

|

ピロリ菌がやっぱりがん誘発北海道大の畠山昌則教授の研究チームがマウス実験で初めて証明 胃がんの原因とされるヘリコバクター・ピロリ菌が作り出す「CagA」と呼ばれるたんぱく質によって、がんが発症することを北海道大の畠山昌則教授の研究チームがマウスを使った実験で証明した。ピロリ菌が直接、生物の体内でがんを引き起こすことを確かめたのは初めてだという。 (2008/1/10) |

|||||||||||||||||||

| 恵佑会札幌病院(白石区)、がん診断画像をネット送信で広域連携 医療法人恵佑会札幌病院(札幌市白石区)は、がん検査用の高額医療機器の陽電子放射断層撮影装置(PET)を使って、提携した医療機関の患者を検診し、インターネット経由で画像を送るなどの先端的ながん検査を道内の各機関が使いやすくし、道内の幅広い地域の医療機関と連携をすすめると同時に同病院の経営安定にも生かす。ネットを使い病院間でPET画像をやり取りするのは全国でも珍しい。同病院の放射線画像センターの専門医が診断し、暗号化した画像データとともに連携先の医療機関に送るという。まず札幌緑愛病院(清田区)と回線をつないだが接続費用はかからないという。 (2008/1/10) |

||||||||||||||||||||

| 健保連が開業医の再診料下げを再提案へ 厚生労働省は2008年度の診療報酬改定に向け、2回目以降の診察で開業医が受け取る再診料の引き下げを中央社会保険医療協議会(中医協)に再提案する方針だ。再診料の引き下げは診療報酬改定の最大の焦点だが、日本医師会の強い反発で昨秋にいったん撤回した経緯がある。厚労省は16日から始まる中医協の最終協議で健康保険組合連合会(健保連)が引き下げに賛成すると見込んでおり、提案し直すことにした。 |