| 日付 | 内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

世界初「泳ぐ内視鏡」で胃と大腸の撮影に成功 飲む内視鏡も道内の数か所の医療機関で導入されていますが、遠隔操作で体内を"泳ぐ"小さなカプセル内視鏡を龍谷大理工学部(大津市)や大阪医科大(大阪府高槻市)などのチームが開発し、人間の胃と大腸の撮影に成功したと21日、発表されましした。自走式のカプセル内視鏡で大腸を撮影したのも初めて。従来の内視鏡では撮影が難しかった小腸を含む、食道から大腸までの全消化管を、数時間で検査できるようになる可能性があるとのことです。この内視鏡は愛称「マーメード」(人魚)。従来のカプセル内視鏡に魚の尾びれのような駆動装置を付けたもので、直径約1センチ、長さ約4・5センチ。1秒間に2枚撮影でき、尾びれは体外装置の強力な電磁石で動かす。カメラのバッテリーは8〜10時間持ち、体外では1秒間に数十センチ泳ぐことができる。自走できないカプセル内視鏡はすでに世界中で利用されているが、向きや移動の速さを制御できず、狙った場所を十分に撮影できないなどの弱点がありました。 ・医師/環境 2カプセル型内視鏡 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

国立循環器病研究センターでラットで骨髄幹細胞移植で血管の若返りに成功 若いラットから取り出した骨髄幹細胞を移植することで、高齢ラットの末梢血管を若返らせることに、国立循環器病研究センターの田口明彦免疫制御研究室長らが成功しました。今後、脳梗塞や循環器疾患の予防や治療に役立つと期待されています。 (2010/9/27) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

ES細胞から小脳細胞作製で「1リットルの涙」の難病にも光 マウスのES細胞から、体の運動をつかさどる小脳の神経細胞を効率よく作り出すことに、理化学研究所発生・再生科学総合研究センターのグループが成功し、国内に数千人いるとされ、根治療法はなく15歳で発症した女性患者が闘病生活を記した「1リットルの涙」でも知られる難病の脊髄小脳変性症の原因解明や再生医療への応用につながる成果と期待されます。 (2010/9/27) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

幹細胞活用し手術せずに鼓膜を再生 京都大と北野病院(大阪市北区)のグループが慢性中耳炎やけがで破れた鼓膜を、手術せずに再生させる新たな治療法を開発しました。患者53人のうち52人の鼓膜が完全に再生し約10分の処置で済み、完治までの期間も約3週間と短いのが特長。現在は、耳の後ろの皮下組織や筋肉を包む膜を切り取って移植する方法が主流ですが、鼓膜の構造が元に戻らないなどの問題があります。新しい方法は、破れてできた鼓膜の穴の周りをメスでわずかに傷つけた後、細胞増殖を促す物質を染み込ませたゼラチン製のスポンジを詰め、生体接着剤を数滴振りかけるという方法でメスによる傷で穴の周りに存在する鼓膜の細胞を作る組織幹細胞が刺激を受け、穴をふさごうとする力を利用、ゼラチンスポンジ内の細胞増殖物質を栄養にして、成長するというものです。治療費は自由診療のため約50万円かかるが、5年以内の保険適用を目指すということです。 (2010/8/09) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

マウスで内耳細胞「iPS」から再生、難聴の治療法開発に期待 米スタンフォード大の大島一男講師らが世界で初めて音や体の傾きを感知する内耳の有毛細胞を、マウスのiPS細胞(新型万能細胞)から作ることに成功しました。音は鼓膜などを通じて渦巻きの形をした内耳の蝸牛という器官に伝わり、そのなかの有毛細胞によって電気信号に変換され、神経細胞を通じて脳に届く。加齢や騒音、薬の副作用によって有毛細胞が傷つくことで聴覚障害やバランス感覚の障害が起こる。有毛細胞の損傷は難聴の一因だが、再生しないために治療が難しく、再生技術のヒトへの応用が期待されます。今後、人工内耳に代わる新しい難聴の治療法開発に期待がもたれ、有毛細胞は網膜などより複雑で、作るのは難しいということで、非常に大きな第一歩といえるでしょう。 (2010/5/17) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

東大がiPS細胞で腎臓作製 東京大学医科学研究所の中内啓光教授らの研究チームは、マウスの新型万能細胞(iPS細胞)を受精卵に入れて子宮に戻し、腎臓を作る技術を開発した。将来、ブタなどに人間の臓器を作らせ、移植用に使うといった新たな治療法開発に道を開く成果という。 (2010/3/23) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

大阪大学で脂肪から細胞シート 大阪大学の澤芳樹教授と下村伊一郎教授らの研究チームは、脂肪細胞から作製した細胞シートを使って、心臓病の症状を緩和させる動物実験に成功しました。今後、心筋炎や心筋梗塞の新しい治療法として将来応用できると期待されます。 (2010/3/18) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

東大や理研でiPS細胞によるがん治療への応用研究が加速 東京大学の中内啓光教授と金子新助教らは血液中の免疫細胞の中核をなす「T細胞」を健康な人から採り、3〜4個の遺伝子を入れてiPS細胞を作製、これにたんぱく質などを加え、再びT細胞を作ることに成功した、がん細胞を攻撃する働きに関連した遺伝子も、元の細胞と同じであることを確認しました。これによって、がん患者の弱った免疫細胞からiPS細胞を作って増やし、再び免疫細胞に育てて患者に戻しがんを攻撃させる研究が期待されます。、理化学研究所はiPS細胞から作った免疫細胞の働きを動物実験で確かめる研究、大阪大学はがん細胞をiPS細胞に変え、腫瘍化を防ぐ研究が進められています。 (2010/3/18) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

奈良県立医大でIPS細胞で初めての臓器作成 奈良県立医大の中島祥介教授(消化器・総合外科学)らのグループが新型万能細胞(iPS細胞)から「腸」をつくることにマウスで成功したと明らかにしました。立体構造を持つ器官にまで変化させるのは難しいと言われていましたが、iPS細胞から臓器ができたのは世界初ということです。中島教授らは、マウスの皮膚から作ったiPS細胞を球状に培養。粘膜やじゅう毛、筋肉、神経を伴った管状の組織(直径約2ミリ、長さ約5ミリ)ができた。物を絞り出すように運ぶ、「蠕動運動」と呼ばれる収縮を1分間に10回程度行っている様子が見られ、腸管の運動リズムを調節するペースメーカー役の細胞も確認された。粘膜や筋肉、神経細胞などが腸と同じ層構造を持っており、「機能も形態も本物と同じ」(中島教授)という。中島教授は「治療が難しい炎症性の腸疾患や、先天的な運動異常症などの病態の解明、治療法の開発に役立つ」としている。 (2010/3/10) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

慶応大の福田恵一教授らのグループが心筋細胞を安全に効率よく再生 心臓の心筋細胞をiPS細胞などから、がんになる危険性がある細胞を取り除き安全に効率よく再生する技術を慶応大医学部の福田恵一教授(再生医学)らが開発しました。福田教授らは、心筋細胞は細胞内でエネルギーを供給するミトコンドリアが多いことに着目しヒトやマウスのiPS細胞、胚性幹細胞(ES細胞)からできた細胞の集まりの中に、ミトコンドリアで蛍光を出す色素を入れて心筋細胞を光らせ、細胞を1個ずつ分ける装置で心筋細胞を選び出しました。99%以上の純度で心筋細胞を精製でき、マウスに移植しても、がんはできなかった。精製をしない場合は、がんができた。従来の比重差などによる精製では、純度は80%程度でがん化の恐れがあったということです。マウスの心臓に移植した心筋細胞は、8週間後でも90%以上が生き残った。これまでは3%以下だったが、心筋細胞を千個程度集めて塊を作って移植する方法で、細胞が流出せず、自然に膜状に広がって定着することも確認され、従来1〜3%だった定着率は90%以上に向上し生着率を高めました。iPS細胞やES細胞は一部の細胞が異常増殖してがん化の危険性があることが一番大きな問題でしたが、今回の成果で、心臓移植が必要な患者の治療に向けた心筋再生の実用化に一歩近づいたといえます。 (2009/12/02) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ブタの細胞利用しネコの体内で腎臓再生 自治医科大や東京慈恵会医科大などの研究チームがネコの「間葉系幹細胞」を、ブタの腎臓の基となる細胞「腎臓原基」に注入し、ネコの体内で腎臓の組織を再生することに、尿の生成も確認し成功しました。将来、人の病気の腎臓に置き換える人工臓器作りに役立つ可能性があると期待されます。間葉系幹細胞は、骨髄などに含まれ、血管や筋肉などになる。この細胞は人にも存在する。実験では、腎臓原基を、妊娠中期のブタの胎児から取り出し、それにネコの間葉系幹細胞を注入、片方の腎臓が摘出されたネコに移植されました。その後、4週間後に腎臓原基が8〜10ミリに成長し、ネコの血管が通り、血液をろ過する糸球体や尿細管も形成され、尿がたまったことが確認できました。ブタの臓器は人の大きさに近く、研究チームの小林英司・自治医科大客員教授は「ブタの腎臓原基がネコの臓器再生の足場になり、臓器形成に近づいてきた。日本での臓器移植の実施件数は極めて少ない。人工的に臓器を作り出し、難病で苦しむ患者の治療につなげたい」と話しています。 (2009/11/24) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

札幌医科大学医学部付属病院の脳梗塞治療が、実用化研究段階に 札幌医科大学で患者本人の骨髄幹細胞を使い脳梗塞の治療を行う研究を進めていました。当サイトでも以前からこの画期的な先進治療について紹介してきましたが、いよいよ実用化研究に入ることになりました。文部科学省の「橋渡し研究推進プログラムに選ばれ、研究費3億5千万の全額が助成されることになりました。1日も早く臨床段階に進むことを望みたいものです。 (2009/10/8) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

年内にも心不全患者の心臓幹細胞、初の本人移植 京都府立医大の松原弘明教授(循環器内科)らの研究グループは、厚生労働省の認可を受け、心不全患者から取った心臓幹細胞を患者本人に移植する臨床試験を、早ければ年内にも世界で初めて行うと発表しました。日本人の死因第2位である心不全の患者は国内に約100万人以上いる。心不全の重症患者は人工心臓装着や心臓移植が必要だが、術後生存率は低くドナーも不足しています。細胞移植は新たな治療法として大いに期待されるものです。松原教授によると、臨床試験では心臓の組織15〜20ミリグラムを約1カ月間培養後、注射で心臓に移植し、上から心筋細胞への変化を促すたんぱく質を加える。幹細胞で人に心臓の治療を試みるのは世界で初めて。 (2009/9/15) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

自治医科大でパーキンソン病に遺伝子治療 自治医科大学でパーキンソン病患者の脳にウイルスを使って遺伝子を組み込む国内初の遺伝子治療を実施し、治療を行った患者6人のうち5人の運動機能が回復しました。パーキンソン病は、手足にふるえなどが生じる神経難病で、国内に約12万人の患者がいて神経伝達物質ドーパミンが不足することが原因と考えられています。治療法は、ドーパミンの元になる「L―ドーパ」を投与する薬物治療が主流ですが、病気が進行するとL―ドーパからドーパミンを作る酵素が不足し、薬効が低下していくことが問題になっていました。そこで自治医科大学の中野今治教授(神経内科)らは、2007年5月から08年9月にかけて、ドーパミンを作る酵素の遺伝子を組み込んだ特殊なウイルス約3000億個を、パーキンソン病患者6人それぞれの線条体に注入し半年後に運動機能を調べたところ、5人に改善が見られた。体を動かせなかった患者が、日常生活に支障がないまでに回復したケースもあったそうです。ウイルスの安全性についても確認できたといいますが、症例が少なく、まだ一般的な治療としては使えませんが、大きな期待がもてそうですね。 (2009/8/17) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

脳科学による新たな驚異のリハビリ治療 つづき 奥村さんは、3年前の48歳の時、左部分の脳出血で右麻痺になり、今現在でもリハビリーに励んでいますが改善がみられません。通常、リハビリーの効果があるのは、急性期だけで6カ月を過ぎると効果はほとんど見られないといわれています。新体操部の顧問をしていた学校への復帰を何とかしてはたしたいと慢性期に入った麻痺でも改善できるというリハビリーの最新治療を受けるため、慈恵医大病院のリハビリーテイション科の安保教授を訪ねました。集中治療の2週間の入院です、麻痺した右手は物をつかむことが全くできません。このことは、左がわのダメージを受けた脳の活動が見られないことからもわかります。新治療は、1日2回20分ずつ磁気刺激治療を行うものです。しかも、損傷した側とは反対側に治療を施すという逆転の発想に基づいたものです。左右の脳のバランスをとるためです。これによって、損傷した脳の活性化を図るというものです。このバランスが重要な要素なのだそうです。この治療法は現在、保険が効きません。慈恵医大が負担しデータを集めている段階です。まだ、治療を受けた人は30人ですが、副作用もなく劇的な変化が見られます。全くうごかなかった右手が、たった2週間の治療で「右手が帰ってきた」というほどの効果が上がっています。以前と同じように動くというわけではありませんが、あきらめていた人にそういわしめるほどなのです。奥村さんも最初は思ったような成果が上がらず、少し自暴自棄になっていましたが、劇的な変化が現れました。自分で「右手で物をつかむことは、2度とないだろうと思っていた」と言っていた奥村さんが、入院時には全くつかめなかったボールやおはじきをつかんだり離したりができるようになっていました。社会復帰が実現されたのでした。 (2009/8/14) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

脳科学による新たな驚異のリハビリ治療 同じく今日夜10時より「ガイアの夜明け」で医療の分野では画期的なリハビリ治療が話題となっている様子が紹介されます。脳卒中などで残ってしまった手足の麻痺。とくに慢性期に入ると回復はほとんど難しいと言われていたリハビリに、新たな光明が…。ドラマやSFの世界で語られていた未来生活が、現実のものになろうとしているのか、脳科学の進歩が、産業や医療にもたらす最先端の取り組みを伝えます。 「手が動いた…逆転の発想のリハビリ治療」 熊本県熊本市に住む奥村しおりさん(51)は、中学の体育教師をしていた3年前、脳出血で倒れた。懸命のリハビリにもかかわらず、右半身にマヒが残り、特に指はほとんど動かなくなってしまった。そんな奥村さんが訪れたのが、東京慈恵会医科大学のリハビリテーション科。去年4月から始まったばかりの新しい治療法を知ったからだ。 この慈恵医大のリハビリチームを率いているのは、リハビリ専門医で教授の安保雅博さん。手足のマヒのリハビリは、リハビリ医と作業療法士、理学療法士らによるものが常だが、ここではそれに加え、磁気により脳に刺激を与え、生活機能の改善を図っている。奥村さんの右腕は回復し、学校に復帰することは出来るのか。 (2009/8/11) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

歯の再生医療に成功 東京理科大学、東北大、東京医科歯科大と大塚ホールディングス(HD)の共同チームは正常な歯と同等の機能を持つ歯の再生医療に世界で初めて成功しました。歯の再生医療に成功したのは東京理大の辻孝教授と、大塚HDの傘下にある大塚化学の子会社で再生医療を手掛けるオーガンテクノロジーズ。チームはこれまでに、胎児マウスから、やがて歯になる細胞「歯胚」を取り出して培養し、「歯の種」を作成。成体マウスの上の奥歯を抜いた後に埋め込み、神経や血管を含め歯をまるごと再生させることに成功していて、入れ歯やインプラントに代わる治療につながる成果で、他の臓器や器官に応用できる可能性もあるといわれています。今回の成功により、歯を対象とした再生医療実現への可能性が一気に高まりました。今回の実験では、再生歯は歯茎移植の38日後に生え始め、約50日で下の歯とのかみ合わせが可能な高さまで成長しました。マウスの50日は、人では約5年に相当するそうです。また、エナメル質などの硬さは同等、さらに周囲の組織とも一体化し、神経も脳とつながり再生した神経が痛みや圧迫の刺激を脳に伝えていることも確認できました。ただ、マウスは系統が同じなら、違う個体同士でも組織や器官を移植することが可能ですが、人の場合は臓器移植時のような拒絶反応が起きるため、今後、拒絶反応の心配がない患者自身の歯や口内の細胞を使って歯胚を再生する研究に取り掛かるということです。、再生医療の臨床で応用が進んでいるのは皮膚や角膜といった比較的単純な組織が多く、今回の確認によって、歯と同じように複雑で立体的な臓器の再生医療につながる可能性が示されました (2009/8/4) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「髪の元」細胞で神経修復 人間の髪の元になる細胞を使って、切断されたマウスの足の神経を修復することに北里大など日米の研究チームが成功、脊髄損傷や事故で切断された手足の再生治療に応用が期待されます。毛包幹細胞は、胚)性幹細胞(ES細胞)や新型万能細胞(iPS細胞)に比べ変化できる器官は限られ増殖能力も低いが、人間に移植した際のがん化の危険性は少ない。 (2009/7/6) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

文部科学省が10年後までに新型万能細胞「iPS細胞」の目標 文部科学省は、10年後までにあらゆる細胞や組織になりうるヒトの新型万能細胞「iPS細胞」研究で達成する目標を具体的に示した目標を発表しました。iPS細胞研究には多額の予算(今年度は補正予算も含め、研究や拠点整備などに約145億円)が投じられており、実現までの道筋を国民に説明するとともに、治療への早期活用を促すのが狙い。まず5年以内に網膜細胞の一種(網膜色素上皮細胞)を使った臨床研究を始め、心筋梗塞などの治療に使う心筋細胞の臨床研究開始は5〜7年後。脊髄損傷などの治療が期待される神経細胞の臨床研究開始、白血病や再生不良性貧血の治療を想定した造血幹細胞は7年後以降。臨床研究開始の目標が最も先なのは、糖尿病や腎不全の治療に必要な膵臓や腎臓の細胞で、10年後以降としました。ただ臨床研究をするには現在まだない指針を策定しなければならず、一般の治療になるのは安全性確認などが必要で、さらに先になる。2年以内にがん化などの危険性が少なく品質の高いiPS細胞の作製法を確立し、3年以内に細胞配布の体制を整える予定です。しかし、患者への応用に時間がかかるとされたiPS細胞による、治療見通しが示されたのは初めてで今後の研究の推移が期待されます。 (2009/6/26) iPS細胞の研究目標と対象の病気

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

手術での欠損修復に幹細胞を再生医療に利用 体の各組織のもとになる「幹細胞」を患者の皮下脂肪から取り出し、再生医療に応用する研究を、府立医大(京都)が来月にもスタートする。がんの手術などに伴う欠損部分に対し、幹細胞から作った細胞で穴埋めし、修復するというもので、3年後の実現を目指す。 (2009/4/21) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

iPS細胞使い腎臓作製! iPS細胞を利用し、マウスの体内で腎臓を作製することに東京大医科学研究所の中内啓光教授らが成功しました。遺伝子操作によって腎臓が作れない雌雄のマウスに交配で得られた受精卵(胚)を培養した後、正常なマウスから作ったiPS細胞を注入した。 この胚を代理母の子宮に移植したところ、生まれたマウスに腎臓ができた。ぼうこうも膨らみ、尿が作られたとみられる。注入したiPS細胞が欠損するはずだった腎臓を補ったと考えられ、がん化は見られないといいます。 (2009/3/22) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

iPS細胞から角膜細胞! マウスの新型万能細胞(iPS細胞)から角膜の上皮細胞を作り出すことに,慶応大の坪田一男教授(眼科学)らが成功しました。この細胞を移植に使うことも可能とされ、今後の研究に期待されます。 (2009/3/02) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

慶応大研究チーム、ヒトiPSで脊髄損傷改善 様々な細胞に変化できる人の「新型万能細胞(iPS細胞)」から作った神経幹細胞を、脊髄を損傷したマウスに移植し、症状を改善させることに慶応大学の研究チームが成功した。ヒトiPS細胞を使って治療効果が確認されたのは世界で初めて。脊髄損傷は、背骨の中を走る中枢神経が傷つき、脚などの運動機能が失われる疾患。中枢神経が切断されると回復しないとされる。これまでマウスのiPS細胞を使って、脊髄損傷マウスの治療は成功していたが、人の細胞を移植すると免疫の拒絶反応を受け、治療は難しかった。同大の岡野栄之教授らは、免疫反応をなくしたマウスを活用。脊髄の一部を傷つけて後ろ脚をマヒさせた後で、ヒトiPS細胞から作った神経幹細胞を移植した。その結果、4週間後には後ろ脚に体重をかけて前脚と連動して歩けるまでに回復した。一方、自然治癒にまかせたマウスは後ろ脚をピクピク動かせる程度で、立つのは無理だった。iPS細胞を使った再生医療では、移植した細胞のがん化が課題とされるが、7週間たっても腫瘍は発生していない。岡野教授は「今後、半年以上、腫瘍ができないことを見守り、iPS細胞の安全性を確認する必要がある。そのうえで、サルなどで実験し、人への実用化につなげていきたい」としている。脊髄損傷の患者にiPS細胞から作った神経幹細胞を移植するのに最適なのは、損傷から9日後。それ以前は損傷の拡大を防ぐ免疫反応によって拒絶され、それ以後だと傷口が閉じてしまうからだ。現時点で、患者の細胞から神経幹細胞を作るのに数か月間かかる。ほかにも移植した細胞のがん化の問題がある。安全なiPS細胞作りは世界中で進んでいる。こうした課題を克服し、再生医療が身近になるには、まだ10年以上かかるというのが専門家の一致した見方だ。こういった問題はあるにしても、不可能だったことに一筋以上の光が差してきたのは間違いないでしょう。 (2009/2/5) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

世界初の心筋再生医療 京都府立医科大の医学倫理審査委員会は、重い心不全の患者自身の心臓の細胞を用いた世界初の心筋再生医療計画を承認し、来年春に府立医大病院で実施を目指し、近く厚生労働省の審査委員会に計画実施を申請する。心筋梗塞など重度の心不全の患者が対象で、患者から検査のために採取した心臓組織を用いる。多様な増殖能力がある幹細胞を選んで採取、500万個程度まで幹細胞を増やして、機能不全となった心筋組織に移植(注射)して機能回復を図るというものです。国立循環器病センターでも同様の計画が承認されており、厚労省に申請する予定。 最新医療 (2008/12/01) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

乳がん手術後、幹細胞注入し乳房再建 九州中央病院(福岡市)の北村薫副院長(乳腺外科)らと米サイトリ社との共同臨床研究で、乳がんで乳房温存手術をした患者に自身の脂肪組織から採った幹細胞を注入したところ膨らみが保たれたといいます。長期的な効果や副作用はまだわかりませんが、今のところ特段の副作用もみられていないようです。 (2008/9/29) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

広島大病院が磁石の力で骨を再生 広島大学病院の越智光夫病院長(整形外科)の研究グループが鉄粉を混ぜて培養した細胞を、強力な磁石で骨の欠損部分に集めて骨や軟骨を再生する治療法を開発した。体内から取り出した骨髄細胞をもとに、骨や軟骨、筋肉などに変化する間葉系幹細胞を使うもので、MRI(核磁気共鳴画像装置)で造影剤として使われている鉄粉(直径10ナノメートル、ナノは10億分の1)と、特殊な薬剤を幹細胞の培養液に入れると、一晩で鉄粉を内側に取り込んだ幹細胞ができあがりこの幹細胞を注入する際に、体外から強力な磁石を使って骨や軟骨の欠損部分に集める。定着した幹細胞は、3週間程度で軟骨や骨へと変化し、欠損部分を補ったという。磁石を当てる時間は欠損部分の大きさによるが、1〜6時間程度。幹細胞を使った再生医療は研究が進んでいるが、再生させたい場所に幹細胞を定着させる技術や、幹細胞の変化を正しく導く手法に課題があるが一つの手法として注目される。 (2008/09/17) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

大阪大学医学部付属病院が、究極の低侵襲手術法を臨床導入 大阪大学医学部付属病院は、口や肛門、膣など体の開口部から内視鏡を入れて体の表面の傷を少なくする「NOTES」(開口部からの経管的腹腔鏡手術)とよばれる新しい手術方法を実施し、患者の腫瘍の摘出に成功したと発表しました。平成16年にアメリカで報告されましたが、実施は国内初ということです。手術は、胃粘膜に腫瘍がある女性患者(55)の膣壁に約1センチ程度の穴を開けて内視鏡を体内に挿入、胃下部の約3センチの腫瘍を切除しました。傷が少ないとされる腹腔鏡手術でも最大で約4センチ程度の傷ができるとされるが、今回の術式では将来的に体表面の切開を行わずに、腹部の手術ができる可能性があるという。 (2008/8/18) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

NHKスペシャルで驚きの再生医療治療を知らせた、札幌医大の現在 !!! NHKスペシャル「眠れる再生力を呼びさませ〜脳梗塞・心筋梗塞治療への挑戦〜」で驚きの再生医療を知らせてくれた札幌医科大学医学部付属病院では、次のようなお知らせがされていました。 再生医療に関する番組につきまして http://web.sapmed.ac.jp/daigaku/nouge.html 11月5日(月)22:00から放送されました、NHKスペシャル「眠れる再生力を呼びさませ 〜脳梗塞・心筋梗塞治療への挑戦〜」での本学附属病院の脳梗塞の臨床試験につきまし ては、以下の条件等に限られますので、あらかじめお知らせいたします。 (参加できる患者さまの基本条件) 1 札幌近郊に在住している方 2 「脳梗塞(のうこうそく)」になって「3週間以内」の方 3 年齢が20歳から75歳の方 (連絡方法) 上記の3つの条件を満たす場合であって、問い合わせを行いたい場合につきましては、 まず主治医(脳神経外科・神経内科)へご相談していただき、必ず主治医から札医大へ 問い合わせてください。 最新医療情報 (2008/7/20) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

再生医療が道内でもスタート 帯広の北斗病院 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ハーバード大、慢性骨髄性白血病、根治へ治療法を開発へ 慢性骨髄性白血病の根治につながる治療法を、米ハーバード大医学部の伊藤圭介研究員らが開発した。異常な白血病細胞をつくりだす骨髄中のがん幹細胞をなくし、再発を防ぐことにマウスで成功し人間の細胞でも同様の効果を確認した。同大はこの治療法の臨床試験の開始を、すでに決めた。イタリア・トリノ大からも臨床試験の依頼を受け、日本でも計画しているという。 (2008/6/23) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

NTT東日本病院(中央区)でもカプセル内視鏡がスタート 室蘭市の新日鉄室蘭総合病院、北斗病院(帯広)、新日鉄室蘭総合病院(室蘭)についで、NTT東日本病院(中央区)でも負担少なく小腸の病気に有効なカプセル内視鏡の導入が始まりました。昨年10月からは健康保険も適用されており導入が進みそうですね。。 医師/環境 2 (2008/4/21) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 遺伝子治療で歩行障害改善 遺伝性の脊髄小脳変性症を再現したマウスの実験で、歩行障害などの症状を遺伝子治療で大幅に改善させることに、群馬大の平井宏和教授らのチームが成功した。今後、人間に近いサルを使って同様の実験を行い、臨床応用が可能かどうかを検討するといいます。脊髄小脳変性症は、小脳や脊髄などの神経細胞が徐々に機能を失い、消失する難病。歩行障害などの運動失調が主症状だが根治療法はなく、国内の患者約2万人のうち約4割が遺伝性とされ、実在の女性患者の日記を基にした「1リットルの涙」はテレビドラマや映画にもなって多くの人の涙を誘いました。 (2008/3/17) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

幹細胞を移植し心筋再生、ブタの実験に成功 人の心筋にわずかに含まれる幹細胞を取り出し、心筋梗塞を起こしたブタに移植して心臓の機能の一部を回復させる実験に、京都大の王英正准教授(心筋再生医学)のチームが成功した。患者1人から提供を受けた心筋組織から幹細胞を採取して1カ月かけて培養。血流を妨げて心筋梗塞を引き起こしたブタの患部に幹細胞を注射後、血管や細胞の成長を促す薬剤を含むゼラチンで覆った。4週間後に調べると、患部面積の8%で心筋が再生し、心臓の収縮機能が10?12%回復したという。王准教授は「iPS細胞や胚性幹細胞(ES細胞)を使う手法も考えられるが、現時点では安全性などに課題が多い」と指摘している。(2008/3/17) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ES細胞使って腎臓・膵臓再生 京大の中内啓光教授のグループが万能細胞の一種である胚性幹細胞(ES細胞)を使い、腎臓や膵臓をつくる遺伝子を欠いたマウスの受精卵から、こうした臓器をもつマウスをつくることに成功した。受精卵にES細胞を注入したら臓器がまるごと再生された。(2008/3/17) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

京大が難病解明に万能細胞 連日のように様々な細胞に変化できる新型万能細胞(iPS細胞)のニュースが流れてきますが、また素晴らしい取り組みが発表されました。新型万能細胞(iPS細胞)を開発した山中伸弥・京都大学教授らが、筋ジストロフィーなど治療の難しい約10種類の病気に苦しむ日本人患者の細胞からiPS細胞を作製する計画を進めていることが明らかになりました。早ければ4月から、新薬開発などにつなげる研究に取り組むということですが、これまで、病気の原因を研究するには、すでに病気の状態になった細胞を調べていましたが、今度は細胞からiPS細胞を作製し、それをさらに病気の細胞に変化させれば、細胞が健康な状態から病気に変化する過程も観察でき、詳しい仕組みも明らかになるということで対象の病気は若年性糖尿病や筋ジストロフィー、神経変性疾患、先天性の貧血などで、京大病院で治療を受けている患者に協力を求めるということです。これまでは、米国人の細胞からiPS細胞を作製。薬によっては、効果や副作用に人種差があり、日本人患者の細胞を使って研究を進めるということです。iPS細胞は、、臓器や組織を修復する再生医療の有力な手段として期待されているが、ほかにも多くの用途があります。パーキンソン病や心疾患の患者のiPS細胞を作り、脳や心筋の細胞に変化させて、様々な物質の影響を網羅的に調べれば、新しい薬や治療法の開発につながる。iPS細胞から変化させた細胞で新薬の安全性を調べたり、効果や副作用に個人差の大きい薬の影響を事前に確かめたりすることも可能だ。卵子や精子も作れるが、倫理面の問題が大きく、文部科学省は2月、作製を当面、禁止した。(2008/3/11) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

新日鉄室蘭総合病院 でもカプセル内視鏡がスタート でもカプセル内視鏡がスタート室蘭市の新日鉄室蘭総合病院でも北斗病院(帯広)についで、カプセル内視鏡の導入が始まりました。 医師/環境 2 (2008/2/18) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

突発性難聴で細胞再生の世界初の治療 歌手の浜崎あゆみさんが今年1月、突発性難聴で左耳が聞こえなくなったことを告白して一躍知られた突発性難聴に対し、聴覚細胞を再生する世界初の治療を、京都大病院耳鼻咽喉科の伊藤壽一教授らのグループが始めた。従来のステロイドの大量投与に代わる、安全で効果が高い治療法として期待される。(従来、ステロイドの大量投与による治療が行われているが、副作用に苦しむケースが多い)治療は、聴覚細胞が集まる内耳の蝸牛(かぎゅう)の膜に、細胞の成長にかかわるたんぱく質「IGF−1」を含ませたゼリー状のゲルを塗る。約2週間かけて吸収され、傷ついた聴覚細胞の死滅を防ぎ、再生させる。発症後1か月未満で、ステロイド治療で効果が出ていない20人程度に実施する予定。 (2008/2/7) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ES細胞使い、赤血球の元細胞を半永久的に増殖で血液供給に期待 あらゆる臓器や組織に変化できる「胚性幹細胞(ES細胞)」を使って、半永久的に増え続ける赤血球の元の細胞を培養することに、理化学研究所の研究チームがマウスの実験で初めて成功した。献血に頼らず、病原体の感染リスクがない輸血用血液の安定供給につながる成果として期待される。すでに人間のES細胞でも同様の研究を始め、別の万能細胞(iPS細胞)を使った研究も計画している。万能細胞から作った細胞では異常増殖などによるがん化が最も怖い。だが完全な赤血球まで分化させれば増殖にかかわる情報を持つ核が抜け、がん化の心配はない。今回作った前駆細胞株ではできた赤血球の9割に核が残り、まだ分化が不完全だが、放射線を当てて核の残った細胞を完全に除くこともできる。 (2008/2/7) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

腰痛にも再生医療、東海大の持田教授(整形外科)らが自己細胞使い椎間板再生の研究 東海大の持田譲治教授(整形外科)らの研究グループは、腰痛の原因の約半分を占める変形した椎間板の再生を目指し、患者から手術で摘出した椎間板細胞を体外で培養して活性化させ、本人に戻す臨床研究を近く始めると発表した。世界でも例がない取り組みで、1月に厚生労働省に承認された。臨床研究は、ヘルニアなどで椎間板を摘出して固定する手術が必要な20-30歳の患者10人を対象に4月ごろ開始。放置するといずれ固定手術が必要になる隣接の椎間板に、活性化した髄核細胞を注入し3年間経過を観察する計画だ。 (2008/2/7) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 他人の頭皮で毛髪再生 国立循環器病センター、神戸大学病院、大阪工業大のグループが他人の健全な頭皮で毛の生えやすい基盤をつくり、髪の毛が少ない人の頭髪をよみがえらせる再生医療の研究をスタートした。 (2008/2/4) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

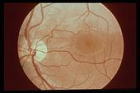

網膜再生に一歩か ES細胞から高効率で培養する技術を、理化学研究所発生・再生科学総合研究センターや京都大のチームが発表。網膜の再生医療実現に一歩近づいた。作製に成功したのは網膜の主要な細胞である光を感知する視細胞と、網膜に栄養を供給する網膜色素上皮細胞で、これまで0.01%程度だった培養効率を20-30%を視細胞に分化させることに成功。網膜は傷むと修復が難しい。今回の成果は、国内に約3万人の患者がいるとされる網膜色素変性や、高齢者の失明原因となっている加齢黄斑変性などの治療法の開発に役立つ見込みだ。「今後はES細胞とiPS細胞を用いた研究を同時並行で進めたい」としている。 (2008/2/4) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| インスリン分泌「幹細胞」発見、糖尿病治療に朗報か 血糖値を下げるインスリンを分泌する膵臓のベータ細胞のもとになる幹細胞を、ベルギーなどの研究チームがマウスで見つけた。幹細胞が人間でも見つかれば、ベータ細胞の破壊で起こる1型糖尿病の治療の可能性も広がる。 (2008/1/31) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ES細胞(胚性幹細胞)により筋ジス新治療法に成功 米テキサス大学の研究チームが筋ジストロフィーのマウスに、ES細胞(胚性幹細胞)を移植して、筋肉の機能改善に成功し、ES細胞を筋ジストロフィーの治療に使う新しい手法として注目される。 (2008/1/23) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

京大・阪大が共同で新型万能細胞(iPS細胞)による心臓病研究 京都大学の山中伸弥教授と大阪大学の澤芳樹教授はあらゆる細胞・組織に成長できる新型万能細胞(iPS細胞)を心臓病の治療に活用する研究を共同で始める。阪大は昨年、患者の足の筋肉から採取した細胞でシート状の組織を作り、心臓移植でなくては助からない重度の心臓病患者に移植する治療を実施。弱っていた心臓の機能が戻り、患者は退院したものの、筋肉の細胞は心筋には成長していなかった。 自分の太ももの筋肉細胞から作った「心筋シート」で心臓の機能を再生する手術を受けた男性患者が、大阪大病院を退院することになったが、H18.2月に意識不明で救急搬送されたが、ゆっくり歩けるまでに回復。心臓移植に並ぶ再生医療に道を開く成果となった。 大阪府の重国増雄さん(56)。妻に付き添われて会見場に現れ、「胸についていた人工心臓の機械がとれ、家に戻れるなんて夢のようだ」と小さな声ながらうれしそうに話した。 心臓の筋肉が薄くなって血液を送り出す力が弱る拡張型心筋症だった。補助人工心臓をつけ、心臓移植を待っていたが、今年5月、心筋シートを張る1例目として手術を受け、9月に補助人工心臓を外した。退院後は、自宅で安静にする必要があるという。 大阪大と東京女子医大の「自己筋芽細胞シート移植による再生治療」という共同臨床研究。心筋シートは、患者の太ももの筋肉細胞(約10グラム)から、傷ついた筋肉を補う力を持つ筋芽細胞などを取り出し、特殊な培養液中でつくる。直径約5センチの薄いシートを3枚ほど重ね、弱った心臓の表面に張る。 澤芳樹教授(心臓血管外科)は「今回は筋肉細胞から心筋ができたのではない。シートから血管の増殖因子などが出たようだ。心筋の機能が回復しつつある患者の人工心臓をはずす手助けとなる再生治療となるかもしれない」と話す。 (2008/1/23) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

慶大と京大、2年後メドに新型万能細胞(iPS細胞)で脊髄損傷治療 京都大の山中伸弥教授と慶応大の岡野栄之教授のチームは新型万能細胞(iPS細胞)のサルを使った治療技術の開発実験に着手することを明らかにした。脊髄(せきずい)損傷の患者に生かせる治療技術を2年後をめどに確立したいとしている。岡野教授の研究チームは、すでにネズミのiPS細胞を神経細胞に成長させて、脊髄損傷を起こしたネズミの運動機能を一部回復することに成功。来年から人のiPS細胞を神経細胞に成長させ、サルを使って患者に応用できる治療技術の開発に取り組む。 (2008/1/23) 医療研究に後半生を捧げ、その主役を演じることになった『スーパーマン』のクリストファー・リーブ氏(事故で脊髄を損傷したのち、自分と同じ症状に苦しむ人たちがいつの日か再び歩けるようになることを願い、そのための研究を支援する役割を果たした)が、52歳という若さで残念ながら亡くなられれたのが2004年10月10日のことでしたが、このニュースを知らせてあげたかったですね。まだまだこれからとはいえ、事故などで脊椎損傷を負った方々に大きな希望がさしたと思います |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

カプセル型内視鏡を導入 岐阜県笠松町の松波総合病院(山北宜由院長)が、カプセル型内視鏡を導入しました。カプセル型内視鏡は、臨床試験は行われてきましたが、臨床の現場で導入されるのは日本で初めてです。カプセルは長さ26ミリ、直径11ミリ、重さ3.45グラム、先端にカメラが内蔵されている。飲んでから自然に排出されるまで約8時間かけ5万5000枚を撮影。カプセルから送信された画像データを、体につけたセンサーを通じ携帯型記憶装置に受信する。患者は検査をしながら日常生活を送ることができる。カプセルは、専用キットで回収し医療廃棄物として処理する。4月に厚生労働省が輸入販売を認可。開発したイスラエルのギブン・イメージング社の日本法人が輸入し、医薬品卸のスズケン(本社・名古屋市東区)が5月から販売を開始した。価格は、カプセル10個入りが100万円、携帯型記憶装置一式が140万円、実際にデータを取り込んで医師が画像を見る専用のコンピューター一式が503万円。検査はまだ公的医療保険適用外だが、同病院は、希望者に13万8000円で検査を実施、早ければ07年中に保険適用される可能性もあるといいます。 (2007/7/13) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

人工臓器と移植医療の限界を打破するこれからの再生治療への期待 再生医療について当サイトでもできるだけお知らせしていますが、ここには今まで中心となっていた人工臓器と移植医療の限界が見えて来たということがあげられます。人工臓器は一時的な代用にはなりますが長期間の使用は生体適合性の問題を克服してはいませんし動力の小型化も大きな問題となっています。移植医療は、免疫抑制剤の登場や技術の進歩により格段の進歩を遂げ、現在中心となっています。しかし、臓器提供者の問題が大きく全ての人たちの対象とはなかなかなりません。また、パーキンソン病や脳梗塞などの中枢神経系疾患の患者に対しては対応のしようがありません。患者自身から採取した幹細胞を用いて、疾患部を再生させるという新たな治療の道が再生医療の道です。臨床応用が進んでいるのが、心臓ですが、毎日のように新しい情報が入ってきます。非常に困難だといわれていた神経系の代謝障害にも再生医療の応用の研究が始まっています。今の段階では、研究が始まったばかりですが倫理面の問題も発生するのですが、多くの期待を抱かずにはいられません。 (2007/5/30) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

再生医療へ大きな前進、理研・神戸研究所でヒトES細胞の大量培養に成功 体の様々な組織の細胞になる能力があるとして再生医療に大きな期待をもたれている人の胚性幹細胞(ES細胞)だが、培養が難しく十分な細胞量を確保できず、研究や将来の治療に使うのに支障になっていましたが、理化学研究所発生・再生科学総合研究センター(神戸市)の笹井芳樹・グループディレクターらの研究チームがES細胞を大量に増やすことができるうえ、脳こうそくや神経難病の治療への応用が期待できるなど、再生医療の実現に大きく近づく成果をあげました。治療応用までには安全性や倫理面でのルールづくりなど、問題もあるでしようが画期的な成功ですよね。 (2007/5/28) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

脳出血による運動障害、ES細胞で回復 聖マリアンナ医科大学の鈴木登教授らの研究チームは、脳出血の後遺症で運動障害が残ったマウスの脳を、サルの胚(はい)性幹細胞(ES細胞)から作った神経細胞の移植によって機能を回復させることに成功しました。研究チームは脳の運動機能をつかさどる部分に脳出血を起こし、右半身に運動障害があるマウスの脳にサルのES細胞から作製した神経細胞を移植し機能を回復させることに成功。札幌医大に続いてこちらも今後が期待されます。 (2007/3/14) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 歯をまるごと再生させることに、マウスで成功 歯のもとになる組織(歯胚(しはい))から、神経や血管を含め歯をまるごと再生させることに、東京理科大と大阪大のチームが世界で初めて成功しました。胎児マウスの歯胚から両細胞を採取。それぞれの細胞に分離したうえ、寒天状のコラーゲンの中に重ねるように入れ培養したところ、高さ0.25ミリの「歯の種」ができた。これを拒絶反応を起こさない種類の大人のマウスの抜歯部に移植すると、約2カ月後には長さ4.4ミリに成長。歯の内部には血管と神経があることを確認した。抜歯部に移植を試みた22回中17回で歯が再生した。 一方、マウスの毛でも同様の方法で培養し、毛の再生にも成功した。開発した技術は他の臓器や器官の再生医療にも応用できるといいます。再生医療は、近年大きく進展してきていますね。まさに、驚きの世界です。 (2007/2/19) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

いよいよ札幌医科大学医学部で国内初の幹細胞による脳梗塞の新治療開始 昨年10月に患者本人の骨髄の幹細胞を使って脳神経細胞の再生を促す国内初の脳梗塞の治療を行う予定だったが、患者の医学的な条件が整わないとして、治療の実施を延期していましたが、昨年11月に脳梗塞を発症した50代の北海道の女性に実施したと発表しました。女性の骨盤から12月下旬に骨髄液を採取し、幹細胞を抽出し約2週間かけて培養し、細菌やウイルスに感染していないか検査した上で、12日午前に腕に点滴で投与しましたが、今のところ拒絶反応は見られないという。脳に達した幹細胞から放出されたタンパク質の一種「サイトカイン」が血管や神経の再生を促すことによって、脳機能の促進が期待され回復が見られるのは数カ月後ということです。もちろん、症状を完全に治すことはできないといいますが、画期的な第一歩になることを期待してしまいますね。(2007/1/16) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2 |

幹細胞使い脳梗塞治療今秋から札幌医科大学医学部付属病院でスタート 8月1日に「脳梗塞で傷ついた神経細胞再生に札幌医科大学医学部付属病院が、骨髄幹細胞の使用承認」とお伝えしましたが、いよいよ今秋から骨髄液に含まれる「骨髄幹細胞」を用いた、脳梗塞(こうそく)の新しい治療法が国内初めてスタートします。この新しい治療法は、脳梗塞患者から骨髄液を採取して幹細胞を抽出。数週間かけて大量に培養した幹細胞を静脈注射で再び体内へ戻すと、幹細胞は脳梗塞の患部へ達し神経細胞を再生するというものです。対象として発症から二、三週間たった回復期に入り、リハビリなどを行う患者を対象とするもので九月以降、対象となる患者を選定し、二、三年の間に二十−三十例の治療を実施する考えです。まだまだこれからですが第一歩のスタートです。 (2006/8/20) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

脳梗塞で傷ついた神経細胞再生に札幌医科大学医学部付属病院が、骨髄幹細胞の使用承認 札幌医科大学医学部倫理委員会は、骨髄に含まれる幹細胞の力を利用して脳梗塞で傷ついた神経細胞を再生させる治療を患者に適用することを承認しました。3年前に臨床試験を始める準備がスタートしたという記事を目にしていましたが、ようやく始まったようです。以下は、以前の記事とそのときの感想です。 「脳梗塞を骨髄幹細胞で治療 札医大が新技術」 脳梗塞(こうそく)の患者に、本人の骨髄幹細胞を培養して静脈から注入し、症状を大幅に改善させる新しい治療技術の開発に、札幌医科大の研究班が六日までに成功した。骨髄幹細胞は、体内を移動して脳梗塞の患部に行き着く特徴があり、神経細胞を再生する。研究班は、これらの特徴を発見し、治療技術に応用した。すでに米国などを対象とする国際特許を出願済みで、できるだけ早い時期に臨床試験を始めるために準備を進めている。実用化されれば、点滴などで脳梗塞を治療できる画期的な手法となる。 もちろん、研究がスタートしたばかりですがリハビリを続けている私たちにとって、「骨髄には赤血球や血小板のほか、それらの血液細胞に分化する造血幹細胞などが存在し、それらのうち骨髄幹細胞は、多くても1000分の1ほどの割合しかないとみられ再生治療での効果を高めるためには、大量に培養する必要がある」とはいえ神経細胞が少しでも復活しリハビリがその効果をあげるのではないかと力ずけられるからです。少なくとも、つい最近まで神経細胞は再生しないというのが医学会の常識だったように言われていた思います。 (2006/8/01) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

「カプセル型内視鏡」韓国で今年末ごろから実用化? 以前に日本でのカメラ内蔵カプセルについて下記のようにお知らせしてきました。他に米国でも開発されていましたが、韓国で初めて「カプセル型内視鏡」が開発されました。政府が支援する「21世紀フロンティア事業団」の1つで6年間500億ウォン(約60億円)の研究費をかけてカプセル型内視鏡「ミロ(MIRO)」を開発したということです。米国や日本の「カプセル型内視鏡」は「ミロ」よりも価格が高く、画質もよくないということで海外市場も目に入れた製品のようです。カプセル型内視鏡「ミロ」は、直径11ミリメートル、長さ23ミリメートルの楕円形をした「超小型ビデオカプセル」で、人体の消化器官に8時間から11時間とどまって、10万画素クラスの映像を1秒に1.4枚から2.8枚撮影し、腰などの部位に装着するタバコ一箱ほどの大きさの外部受信装置に送る。受診者は「ミロ」を飲み、受信装置を体につけた状態で通常どうり生活し、その後病院に受信装置のみ返せばよい仕組みになっている。撮影を終えた「ミロ」は大便とともに排出されるということです。 最先端医療 (2006/6/18) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ヒトES細胞から羊膜使い神経細胞に パーキンソン治療に道 動物由来の培養成分を使わずに、ヒトの胚(はい)性幹細胞(ES細胞)から高い効率で神経細胞を作り出すことに、理化学研究所発生・再生科学総合研究センター(神戸市)と京都府立医科大の研究グループが世界で初めて成功した。パーキンソン病患者への神経細胞移植など再生医療に道を開く成果。京都大再生医科学研究所が国内で初めてヒトES細胞を作成しており、そのヒトES細胞を使った研究論文の第1号となる。ES細胞の培養には増殖や分化を助ける何らかの成分が必要で、マウスの骨髄由来細胞を使い、サルのES細胞から神経細胞を作ることに成功。ヒトES細胞から神経細胞を作るため、胎児を包む「羊膜」を活用し、従来は不可能とされていた動物成分を使わない培養に成功した。羊膜を処理して、ヒトES細胞を培養したところ、2週間で全体の9割以上が神経細胞になる前の神経前駆細胞に変化。さらに、約4週間の培養で、神経前駆細胞の約4割が成熟した神経細胞になり、うち3割がドーパミンを放出する神経細胞に分化した。また、運動神経細胞や水晶体細胞などを作ることにも成功したという。パーキンソン病は、ドーパミンを作る脳の神経細胞が機能を失い運動障害が起こる難病。国内の患者は約10万人とされ、ES細胞からドーパミン神経細胞を作り移植する治療法が期待されている。(2006/6/07) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

人間の目の角膜に「前駆細胞」 人間の目の角膜に「前駆細胞」と呼ばれる未分化の細胞があることを、東大病院の山上聡助教授らの研究チームが発見した。これによって、これまで不可能だった角膜の深い部分の傷を修復し、視力を取り戻す新しい治療法の開発が期待される。角膜の最も内側にある内皮細胞は、一度傷つくと二度と再生しない。このため、内皮細胞に変化する前の段階にあたる前駆細胞はないと考えられていたが、山上助教授らは、角膜に前駆細胞の固まりがあることを発見しました。前駆細胞から内皮細胞を大量に培養して移植する技術を確立すれば、一つの角膜から多くの人の視力を回復する治療が可能になるほか、拒絶反応が少なく、内皮を移植するだけで傷口が小さい手術も可能になると期待されています。(2006/5) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

旭川医大、培養角膜上皮移植に成功 旭川医科大学は、角膜上皮の細胞を培養、再生させて移植する「培養角膜上皮移植」に初めて取り組み、成功した。東京や関西の数か所で行われ、視力回復に成功した例があるが、東北以北では初めて。同大眼組織再生医学講座の吉田晃敏教授によると、男性は中学1年時に、左目に塩酸がかかる事故で角膜が混濁。視力のほとんどを失った。角膜上皮の幹細胞がある「角膜輪部組織」を、男性の右目から数ミリ採取し、特殊な条件で培養。約1か月かけて角膜上皮組織を薄いシート状に再生させ、移植した。手術後、左目の視力は0・1近くまで回復し、最終的には0・4〜0・5が期待されるという。(2006/5) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

発生と再生 −見えてきた細胞たちの振る舞い− 本冊子は、理化学研究所発生・再生科学総合研究センター(理研CDB)が2000年より始まったミレニアムプロジェクトを完了し、 新たな一歩を踏み出すのを記念して制作されました。 発生、再生、そして再生医療研究について多くの写真や図を用いながら分かりやすく紹介しています。 冊子をご希望の方は下記の事項をご記入の上、 millenium@cdb.riken.jp まで ご注文下さい(無料)。 ご氏名: ご職業: 送付先住所: ご連絡先(電話またはE-mail): |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

再生医療 九州中央病院(福岡市)では米バイオ企業のサイトリセラピューティクス(カリフォルニア州)と協同で乳がん手術を受けた患者本人の脂肪組織から採取した幹細胞を使って乳房を再建する治療の臨床試験を5月から開始すると発表しました。本人の体から採取した脂肪組織から、幹細胞や再生能力のある細胞を分離・濃縮し、乳房に移植するというもので約20人の患者さんが対象となり実施されるものです。乳がん手術により乳房を失った女性の精神的ダメージはとても大きく、このような乳房再建の治療方法は将来に大きな期待を持たせてくれます。 (2006/4/24) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

患者の細胞から膀胱再生 先天的な病気で機能に障害のある膀胱から、正常な細胞を取り出して培養し、膀胱を再生して患者7人に移植することに、米ウェイクフォレスト大などの研究チームが成功した。患者の膀胱から採取した2種類の正常な細胞を培養。これを患者の体格に合わせて作った型に載せ、膀胱の形に成長させた。組織採取から7〜8週間後に、この再生膀胱を体内に入れ、元の膀胱と縫合した。人間で、構造が複雑な臓器を再生し、移植したのは世界で初めて。移植によって、膀胱の尿を保持する機能が強化され、腎臓への悪影響が軽減された。術後約2〜5年たち、経過は良好という。これまで人間でも皮膚や骨などの組織を再生した例はあった。臓器では膀胱のほか、肝臓などの再生研究が進められている。 (2006/04) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

心筋再生のもとになる「幹細胞」を世界で初めて取り出すことに成功 京都大探索医療センターの松原弘明・客員教授と王英正・助教授らのチームは、心筋再生のもとになる「幹細胞」を世界で初めて取り出すことに成功しました。ヒトの心筋に傷がつくと治らないとされ、重度の心筋梗塞などの治療には移植が必要でした。骨髄中の幹細胞を使って心臓病の治療を行う再生医療の研究も行われていますが、骨髄幹細胞で心筋細胞を増やすことはできないと思われています。研究チームは、心臓病の患者約50人から手術で切り取った心臓の一部に酵素をかけて細胞をバラバラにして培養。約8000分の1の割合で幹細胞を発見しました。この幹細胞を7?10日間培養すると、心筋や血管、神経などに変化。いろいろな組織の細胞になる幹細胞であることがわかりました。この幹細胞を、心筋梗塞をおこしたマウスに移植すると、やはり心筋や血管細胞に変化し心臓機能も回復しました。心筋細胞に変化する幹細胞は足などの骨格筋からも見つかり、同様の治療効果を確認したといいます。骨髄中の幹細胞を使って重い心臓病患者を治療する再生医療の研究が、埼玉医大をはじめ国内外の医療機関で進められているが、骨髄幹細胞で心筋細胞を増やすことはできないとみられていました。 (2005/09) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

心筋梗塞重症の患者、細胞移植で心機能回復 埼玉医科大学の許俊鋭教授(心臓血管外科)らのチームは、重い心筋梗塞で補助人工心臓を着けた61歳の男性患者に、本人の骨髄から採った細胞を心臓の血管に注入した結果、人工心臓なしで自宅療養できるまでに回復したと発表しました。骨髄幹細胞が含まれた骨髄液600ミリリットルを本人の骨盤付近から採取し濃縮して血管新生や心筋の再生を期待して、冠状動脈バイパスに使った人工血管に注入しました。約1カ月後には心機能が健康な人の3分の2程度まで回復。心臓再生治療で心臓機能が改善、日常生活もできるようになり、退院しました。骨髄幹細胞を利用した再生医療には、白血病などの治療として広く行われる骨髄移植がありますが、心筋、骨などの再生はこれからです。 (2005/08) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

マウスのES細胞から視細胞、失明治療に応用可能性 理化学研究所発生・再生科学総合研究センター(神戸市中央区)と京都大付属病院(京都市左京区)の研究グループが、ES細胞を用い、光を感じる役割を果たす視細胞への分化を誘導することに成功しました。世界初の成果で研究が進めば網膜疾患による失明などの治療に応用できる可能性があるとしています。(2005/08) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

骨髄細胞から筋肉大量作製、筋ジス治療に道 京都大教授鍋島陽一氏は人間の骨髄にある骨髄間質細胞に細胞の分化にかかわる特定の遺伝子を入れ、細胞の増殖を促す4種類のたんぱく質を加えて培養する方法で、筋肉のもとになる「骨格筋幹細胞」を大量に作ることに成功。これにより、全身の筋力が少しずつ衰えていく遺伝病の筋ジストロフィー患者への治療に応用が期待される。(2005/07) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

脊髄損傷に自分の骨髄移植…神経細胞再生へ 関西医科大病院(大阪府)が交通事故などで脊髄を損傷した患者に、自分の骨髄の細胞を移植して神経細胞の再生を促す治療の臨床試験に取り組むことになりました。脊髄損傷は、スーパーマン役の俳優故クリストファー・リーブさんの闘病生活で有名だが、国内には交通事故などが原因で約10万人の患者がいるとされる。現在、血管や心筋を再生させる治療が試みられているが、脊髄の損傷部周辺の神経幹細胞に働きかけ、再生を助ける治療は世界でも初めてという。臨床試験は、交通事故や転落事故で首の骨が折れるなどした重度の脊髄損傷患者が対象。腰骨の骨髄液、間質細胞と呼ばれる成分を培養し、増えた細胞を患者の腰から脊髄内に注射するというもので、移植した細胞は損傷部にまで移動、そこでとどまり、神経幹細胞の増殖・再生を促す物質を分泌するといいます。ラットの実験では、重度の後ろ足のまひが、移植後5週間で少し動くようになり、軽度では1週間ほどで動き出し、足を引きずって歩くまで症状が改善したという。(2005/07) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 幹細胞移植で、マウスの腎不全を治療 腎臓の様々な細胞や組織のもとになる幹細胞を腎不全のマウスに移植して治療することに、菱川慶一・東京大助教授(腎臓内科)らのグループが成功しました。これにより、慢性腎不全患者への新しい治療法として進展が期待されています。 (2005/06) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ESから大脳細胞を作成 胚性幹細胞(ES細胞)から大脳のさまざまな細胞になる大脳前駆細胞をつくることに、理化学研究所発生・再生科学総合研究センター(神戸市)の笹井芳樹グループディレクターらが世界で初めてマウスで成功しました。アルツハイマー病やプリオン病など大脳が関係する病気の解明や治療薬開発、大脳ができる様子や知能の研究に期待がされています。(2005/02) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ガイアの夜明け   |

(身体が蘇える)『夢の再生医療』 一昨日に放送された「ガイアの夜明け」をご覧になった方も多いと思いますが、『ここまで進んでいるのか!』と驚いた反面『もっと、力を入れてスピードアップして欲しい---』という気持ちを強く持ちました。その時の内容をできるだけご紹介してみます。 『病気などで失われた体の一部を再生させる最先端の医療技術「再生医療」が注目を集めている。再生医療とは、患者の細胞から組織や臓器を作り出し、体の損傷した部分を修復するまったく新しい治療法。重い心臓病や脊椎の損傷など、これまで治すことができなかった病気やけがを克服できる夢の医療として期待されている。』 1.『心筋梗塞治療に再生医療で』 心筋梗塞の患者さんに、世界的にもまだ数少ない心臓血管のバイパス手術と同時に患者さん自身の骨髄液を採取し、血管をつくる細胞のみを分離・濃縮し(1120ccから5ccに)、心臓に0.2ccずつ25箇所注射し毛細血管の生成を促すという医療が金沢大学病院で行われました。独立して間もない3月に心筋梗塞と診断された、まだ若い松浦さんは、これからの仕事を続けていくために、まだ一般的ではないこの治療を受ける決心をし現在では、電信柱に登るなどの電気工事の仕事に復帰されています。 2.再生医療を加速させる『細胞シート』 東京女子医科大学の岡野光夫教授が開発した「細胞シート」により、心臓や目の角膜など、体の様々な部分を再生させるこれまで不可能とされていた技術が可能となった。また、この技術を活用して心臓の筋肉の萌芽細胞を培養した「心筋シート」による治療法が確立すれば、心臓移植しか手だてのない重度の心臓病患者も救う道が開けるという。 3.再生医療で口の粘膜から角膜を 大阪大学では、細胞シートの技術を使って角膜の治療に挑んでおり、患者さん自身の口の粘膜から取った細胞を培養して角膜を再生させ、再び患者に移植する方法です。患者さんは、視力が0.01というほとんど見えない状態から驚くことに0.8まで回復しました。 (2004/12/10) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

カプセル内視鏡が、いよいよ実用化に! オリンパスメディカルシステムズ(東京)は、カメラ内蔵カプセルを錠剤のように飲み込んで消化管内の検査ができる「カプセル内視鏡」について、実用化のメドがたったとして『治験』にはいり、製品化に向けてさらに研究を進めてゆくことを発表しました。カプセル内視鏡は、カメラや画像データの無線発信機能などを組み込んだカプセルを飲み込むもので、大きさは外径11mm、長さ26mmのプラスチック製で小腸向けタイプ。CCDセンサーと超小型レンズによる撮像機構と無線送信機構を持ち、体内を照明で照らして撮影し、画像を超小型アンテナで体外に無線送信し胃や腸のぜん動で体内を進み、8時間後には体外に排出されます。管を挿入する従来の内視鏡とは異なり、患者の体への負担が小さいのが特徴。のどの表面の麻酔も不要で、楽な検査法として期待されています。既にイスラエルGiven Imagingが実用化している他に日本が開発したNORIKA3があります。 その他に、既に道内で実施されている『経鼻内視鏡』実施医療機関情報も参考にしてください (2004/12/03) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

手術ナビゲーションシステム 掲示板に書き込みいただいた、『手術ナビゲーションシステム』について、少しお知らせしてみます。正確な手術を行うには的確な3次元の情報が不可欠となります。最新鋭の医療機器のオープンMRIと連動したナビゲーションシステムによって、正確安全な手術を可能にすることができます。脳外科手術以外にも、NTT東日本病院で導入された『人工股関節手術』のように、3次元的骨格の位置情報を正確 に把握することはなかなか困難なために、人工股関節の設置角度などは症例によっては術者の経験と勘による判断にたよらざるを得ないような状態でした。そこで、医師の扱う手術器具がいまどの部分を手術しているかを、赤外線発光ダイオードと赤外線3次元位置計測カメラシステムを用いる赤外線位置計測装置によって正確に知らせるシステムで、術中MRIの画像を元に術前にCTスキャンやMRIより得た3次元骨位置をコンピューター上で適合し位置合わせさせることで、随時アップデートし、骨ノミ、骨鋸、ドリルなどの手術器具の方向や位置をコンピューター上で手術対象となる骨格に対して正確な位置情報を提供するものです。これにより人工関節手術での正確なインプラントの設置、骨切り術での安全で正確な骨切りを可能としています。 『低侵襲手術用ナビゲーションシステム』 低侵襲手術とは、内視鏡やカテーテルを用いるなどして、患者身体の切開部分を小さくして行う手術のことで、患者の負担が小さいというメリットがあることから、近年盛んに行われています。しかしその反面で、皮膚などで覆われた見えない患部を対象に手術を行うことになるため、医師が患部を直接見ながら行う手術に比べて手術のリスクは大きくなりがちとなります。そこで、手術前に予め撮影しておいたCT等の画像から3次元モデルを作り、この情報と患部のモニター画面を見ながら手術を行う「手術ナビゲーションシステム」が注目を集めており、徐々に普及し始めています。この「手術ナビゲーションシステム」を用いることにより、実際には視認できない患部を確認しながら、安全な施術が可能になります。 (2004/09/26) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ES細胞から網膜細胞形成に成功 米アドバンスト・セル・テクノロジー(ACT)社、ウェイク・フォレスト大学医学部、シカゴ大学の科学者によって胚性幹細胞(ES細胞)から網膜細胞を形成させることに初めて成功した。ES細胞から分化した網膜細胞を使えば、既に視力を失った人たちも回復する可能性があるという。(2004/09) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 再生医療、口の粘膜で角膜治療で視力回復 口の粘膜から、さまざまな組織に分化、成長する能力がある幹細胞を取り出してシート状に培養、患者の治療に使う臨床試験を大阪大講師(西田幸二氏 眼科学)らが行い、患者の視力が回復したと発表された。病気で角膜の上皮を失い両目が失明に近い状態だった50―80代の男女四人を治療、視力が最高で〇・七まで回復した。(2004/09) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

先端医療の現状---少し前までは、SFの世界のようだったことが実際の医療現場で普及し始めた先端的な診断・治療技術についてレポートしていきます。 『再生医療』の実用化がいよいよ臨床でスタートしました。 幹細胞は自ら増殖を続けるとともに、別の種類の細胞に変わる能力を持った細胞。通常の幹細胞は変化できる細胞の種類が限られているが、受精卵を利用して作る胚性幹細胞(ES細胞)は、あらゆる種類の組織・臓器に成長する細胞に変わる能力を持ち、「万能細胞」と呼ばれている。 1.北大医学部が国内で初めて実施---重症の免疫不全症になっている女児(4)に対し、北大医学部は、血液をつくる幹細胞に正常な遺伝子を導入する国内初の遺伝子治療を実施し、成功すればこの治療で完治が見込めるという。 2.京都府立医大で世界初めて、血管再生治療を血液採取の幹細胞注入で実施---急性心筋こうそくの男性患者(46)に、血管に育つ幹細胞を本人の血液から取り出し、そのまま患部に注入して血管を再生させる治療を行った。骨髄から採取した幹細胞を注入する治療は日本で170例以上実施されているが、血液から採取した幹細胞をそのままで直接注入した例は、世界で初めて。 3.損傷した心臓、幹細胞移植で劇的に回復---16歳の少年、ディミトリー・ボンビルくんは、誤って電動釘打ち機で心臓に傷を負ってしまい外科手術を受けたが、症状が思わしくなく、医師たちは心臓移植が必要だと伝えたが別の治療法の選択肢も紹介した。それは、人間では前例のない幹細胞治療法によって損傷した心臓の組織の再生を試みる提案だった。この幹細胞治療は骨髄の幹細胞生産を活性化させ、ボンビルくん自身の血液中から幹細胞を採取し、その幹細胞を心臓カテーテルを使って、心臓の前部に血液を供給する動脈内に移植した。この処置が功を奏し、ボンビルくんは1週間後に退院し、現在自宅で療養中。この幹細胞は、ボンビルくん自身の血液中から採取したもので、免疫システムによる拒絶反応の心配は無用だった。 4.骨髄幹細胞で失明治療に---米スクリプス研究所の研究者グループは、骨髄の幹細胞がマウスの眼で新しい血管をつくることを確認したと発表した。この方法を発展させれば、人の視力に障害をもたらす眼の病気を治療できるようになるかもしれないと期待されている。研究者は、人間でも同様に作用するとわかれば、網膜の血管に異常をもたらす疾患の治療に使えると期待している。たとえば、失明の主要原因である糖尿病性網膜症や加齢黄斑変性症も治療可能になるかもしれない 5.幹細胞移植により脊髄損傷のマウスが回復 6.札幌医科大学が世界で初めて、骨髄幹細胞を静脈注射し神経再生能力で脳梗塞治療の臨床研究を開始 下記詳細 (2004/02/19) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

札幌医科大学が世界で初めて、骨髄幹細胞を静脈注射し神経再生能力で脳梗塞治療の臨床研究を開始 札医大脳神経外科の宝金清博教授らは、脳梗塞患者の骨髄液を採取して静脈内に注入し、症状改善を目指す世界で初めての治療法を始める。骨髄液に含まれる「骨髄幹細胞」の再生能力を利用する方法で、最終的には幹細胞を培養して効果を高めることを目指す。自己細胞を使用するため副作用の不安もないといい、今月5日に開かれた学内の倫理委員会で承認を得た。脳梗塞を起こした患者に全身麻酔し、骨髄液を約四百cc採取し、静脈から患者の体内に戻す。血管に入った骨髄幹細胞は脳の患部に達し、脳梗塞で機能を失った神経細胞を再生したり、細胞死の広がりを防ぐ。今回の治療法は、このような幹細胞の特徴を利用しており、ラット実験では脳梗塞の発症から短時間で大きな効果が出ている。(投与から1〜2日の間に脳梗塞症状が改善し運動まひが消えたり、記憶が回復したりするケースが半数を超えたという。)幹細胞を使った心疾患などへの臨床研究は行われているが、脳神経細胞を再生させる試みは世界的にも例がないという。幹細胞はさまざまな臓器や組織になる可能性を持つ細胞で、再生医療(再生医療 病気や事故で傷ついたり失ったりした臓器や組織を修復する医療。1998年に米ウィスコンシン大が、受精卵をもとに、さまざまな種類の細胞になる可能性があるヒトの胚(はい)性幹細胞(ES細胞)を作り、研究が盛んになった。一方、骨髄に含まれる造血幹細胞や、神経、心筋などのもとになる胎児や大人の幹細胞(体性幹細胞)を使う手法も研究が進んでいる。)の研究に使われている。 (2004/02/10) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| またまた嬉しいメールを戴きましたのでご紹介いたします。 はじめまして・・最新医療でも掲載されております、MIS法で人工股関節手術をNTT病院で先月に受け、最近退院しました。私は、3年前に、札幌市内の某病院で人工股関節手術をうけたのですが、2か月入院しました。今回は、以前受けた手術と比べて、4CMの傷を2か所つくる 最新のMIS法で、手術翌日からリハビリをはじめられました。1週間で退院することができ、担当の先生の技術の高さに、驚くばかりでした。先生から、3泊4日の入院プログラムも紹介されたのです、私の加入している民間保険が7日以上入院しないと保険金が支払われないので1週間コースを選びました。加入している民間保険が3日から支払いが可能でしたら、3泊4日コースでも十分でした。もっと、驚いたのは、私が受けた 人工股関節手術をビデオにとり、私にくれたことです。石部先生は、希望する患者さんには、手術のビデオを患者や患者の家族に渡しているそうです。医療ミスや医療訴訟が多い中、真実の姿を患者に公開する、先生の姿勢に大変感銘を受けました。高い技術を提供してくれることもすばらしいと思いますが、手術のビデオを患者に渡すという情報公開をしてくださる先生にめぐりあい、治療をしていただいた事を、大変幸運に感じました。手術を行う全ての医師が、情報公開が出来るような世の中になってくれたらいいと思います。逆に、人に見せられない手術をしている医師にメスをもたせておいていいのでしょうか?こちらのサイトを拝見させていただいて、NTT病院で手術を受ける機会を与えていただいたこと感謝いたします。畑山さん、有難う御座いました。 札幌市内 主婦 T (2004/04/27) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 情報ありがとうございました----札幌Y.O.さん 大変参考になるホームページ有難う御座います。私の母が、5年前に変形性股関節症と診断され、家族で人工股関節手術をうける病院を探しておりました。ホームページを拝見させて頂き、NTT東日本札幌病院 整形外科の石部先生を受診させていただき母は手術を受けることにしました。他にも、いくつか人工股関節手術をやっている病院で診察を受けたのですが、NTT病院が下記の点が他の病院より優れていました。 ・MISという低浸襲人工股関節手術の実績が多く、股関節専門の先生が専門のチームで手術を行っている ・他の病院より入院日数が短かった ・病院の施設が最新で、感染対策として人工股関節専用のクリーンルームを常備している ・整形外科以外の診療科(麻酔科、外科)も充実しており、他科との連携がとれている ・更生医療を受けることができる指定病院のため医療費の自己負担が少ない ・患者の症状、事情によりいくつかの入院期間コース治療計画を医師と相談の上選ぶことがで きる ・納得がいくまで、患者と家族に説明をしてくれ一番親切だった 同じ手術でも、先生の技術、病院の施設がそれぞれ違うため、自分の目で確かめて決めることが必要だと感じました。情報有難う御座いました。これからも、患者視点の医療情報の提供をお願い致します。活動を応援致します。 (参考になった資料) NTT病院ホームページ http://www.ntt-east.co.jp/smc/sinryouka/seikeigeka.html 北海道新聞 2003年12月24日 生活面 人工股関節の新手術道内にも 読売新聞 2003年11月17日 夕刊 人工関節 最新手術で成果(2004/02/03) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 情報ありがとうございました----N.Y.さん 「御社のホームページを拝見させて頂き、NTT東日本札幌病院 整形外科に、股関節の診療に行きました。私、幼少の頃から股関節が脱臼し最近になって痛みが強くなり、いい病院を探しておりました。 育児と仕事を抱えて長期の入院ができない為、手術を迷っていたのですが、受診して先生とお話して手術を受けることを決めました。先生から1週間コース、2週間コースの短い入院のプログラムの説明を受け、1週間の入院コースを選択する予定です。手術の傷跡も気になっていたのですが、MISという低浸襲の最新手術方法で人工関節の手術をすると8cm程度の傷で済むことを知り、大変安心しました。すぐにでも 手術を受けたかったのですが、私と同じ病気の患者さんの手術が多数予定されていて、2か月程、順番を待つことにしました。 かかりつけの整形外科で人工股関節手術の説明を以前受けたのですが、入院は2か月で、手術の傷も20cm程残るとのことでした。同じ手術を受けるのに、病院によって治療計画が違う事を体験して、医療情報の大切さを痛感致しました。 有難うございました。」(2004/01/29) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| NTT東日本病院で人工股関節の最新手術 MIS(極小侵襲手術)(2003/11/19)について下記のメールをいただきました。 「はじめまして・・ 私、札幌市内在住の50才主婦です。昨年、人工股関節の手術をNTT病院 整形外科 石部先生にやっていただきました。私、長年 股関節の痛みに苦しんでいて、夜も眠れない毎日を送っておりました。近所の整形外科に通院し薬、リハビリと続けておりましたが一向に良くならない状態が続いておりました。 病院と先生の評判を聞きNTT病院 石部先生にみてもらい、人工股関節の手術を受けました。信じられない位に、痛みが全く無くなり、今では杖も無く、海外旅行にいけるまでになり、今年は 主人とハワイに行くことができました。考えられません。石部先生に本当に感謝しています。 私の学生時代の友人で、同じ病気に苦しんでいる人がいたので、NTT病院の石部先生を紹介したのですが、札幌の住人でないために地元の病院で手術を受けました。しかし、手術後も痛みが残り手術をしたことに後悔しております。私も素人ながら色々勉強しましたところ、やはり手術をする先生の技術により成績が違うということがわかりました。 私は、偶然にもすばらしい先生にめぐり合うことができ、快適な生活を幸運にも送ることができましたが、股関節の専門医ではない先生にあたってしまうと悲劇的な結果を招いてしまうのが現状の様です。関節の手術には、整形げかでも、膝関節、股関節、肩関節と分かれていて専門があるそうです。 最近ではいろいろな医療ミスが新聞、ニュース等で見聞きします。 最近では、従来の手術方法より傷が半分以下で、入院期間も2週間以内の手術方法 MIS を11月17日の読売新聞夕刊(北海道版)で知りました。詳しく教えていただけませんでしょうか?(以下省略)」(2003/12/06) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

NTT東日本病院で人工股関節の最新手術 MIS(極小侵襲手術) 札幌市中央区のNTT東日本札幌病院で、変形性股(こ)関節症や先天性股関節脱臼(だっきゅう)などを治療するための新しい人工股関節手術(米国で開発されたMIS(極小侵襲手術)と呼ばれる手術法)が11月から行われている。切開幅を小さくすることで負担を減らし、術後の回復を早められ従来1〜3か月だった入院期間が、2週間程度に短縮され、米国では、日帰り手術も行われているという。入院費用も、MISでは全体でざっと100万円も安くなる計算。現在のところMISに適さない症例もあったり、技術的に難しいなどの欠点もあるが、何よりも患者に優しいのがMIS。人工股関節のMISは、米国ジンマー社が中心になって開発しているが、今後取り組む医師が増えるのではないかと予想される。この手法を実施している、整形外科の石部基実医師によると実施医療機関は平塚共済病院(神奈川県)などまだ国内で4病院だけといわれ、もちろん道内では初めてとのこと。(2003/11/19) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

高齢社会の到来とともに増えている手術の1つが人工股関節手術。そして損傷、破壊された関節のかわりに人工関節を入れる手術のことを人工関節置換術と言います。大きく分類して、変形性関節症:関節に体重の負担がかかり、関節の軟骨がすり減ってしまう病気と関節リウマチ:関節の袋の内側にある滑膜が炎症を起こし骨がもろくなり破壊される病気があります。 MISは、最新の手術テクニックです。皮膚切開をできるだけ小さくし、筋肉や軟部組織への負担の少ない2箇所の小さな皮膚切開で行い術後リハビリの早期開始、早期退院、そして早期社会復帰を目指しています。この最新のテクニックは、欧米でもまだ限られた病院でしか行われていません。このテクニックによる手術を受けた患者さんの多くは手術当日〜数日以内に退院出来るため、画期的な手術方法であるといえます。 日本でもごく限られた整形外科医がこの手術テクニックを使って人工股関節手術を開始しています。 新しい極小侵襲手術(MIS)法では、従来は1―2カ月間の入院が必要だったが、手術翌日から歩行訓練も行い2週間以下で退院できるようになってきました。また、従来15―20センチの切開が必要だった人工股関節手術と比べ、半分以下の大きさ、腿部の股関節の近くを斜めに約6センチ切開し、その傷口からさまざまな器具を使って、人工の股関節に交換する。MISはその分、技術的に難しく、手術できる医師も限られる。さらに時間も長くかかり、手術をする医師の負担が大きい。 これまでの手術では、術後2、3日から2週間、ベッドの上で安静が必要で、歩行開始が3―6週間後だったのに、MISでは、翌日から車いす、歩行器などで移動、3―5日後には、つえを使って歩行が可能になり、痛みの少ない状態で早期にリハビリができる特徴があるという。また、MISに適さない症例もあったり、技術的に難しいなどの欠点もあるが、何よりも患者に優しいのがMISといえる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2003/08/26 |

最新医療情報 米食品医薬品局(FDA)、階段を上れる次世代車椅子『アイボット』の販売を認可 アイボットは、センサーとジャイロスコープの働きにより、階段を上ることすら可能にするのだ。そのほか、四輪駆動に切り換えて草の生い茂った斜面を上ったり、立っている人と同じ目線になるまで利用者を持ち上げることもできる。スクーターの『セグウェイ』を送り出した開発者が作ったアイボットは、階段を上る以外にも、利用者を持ち上げる機能を備えている。車椅子利用者は、人と同じ目線で話をしたり、店の棚の上段にある商品を自分で取ったりすることが可能となる。アイボットの価格は2万9000ドルで、重度障害者向けの高機能モデルよりは安いが、一般的な車椅子に比べればまだかなり高いが保険の適用や補助などの道が今後期待される。日本での発売は? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2003/03/25 |

飲むカプセル内視鏡について |